李桦在桂林的抗战美术活动及其贡献(上)

作 者:杨益群

出 处:桂林抗战文化研究文集(五)

174“中国的特拉克洛亚”(现通译为德拉克洛瓦),这是半个世纪前著名版画家黄新波在桂林时对李桦的尊称,也是对李桦在桂林抗战美术活动及其突出贡献的高度概括和比喻。

德拉克洛瓦(1798 -1863)是法国杰出的浪漫派画家,在艺术上具有革新成就,坚持以象征和现实形象结合的表现手法,歌颂法国资产阶级共和派反对王权复辟的斗争。由于他敢于标新立异,选择现实斗争题材,表现鲜明的政治思想,因而备受人民群众的爱戴。虽然李桦与德拉克洛瓦所处的时代不同,但他们在艺术上的创新精神和现实主义表现手法,题材内容上鲜明的政治性,以及在人民群众心目中的地位,则是不谋而合。以“中国的特拉克洛亚”来赞誉李桦在中国抗战美术史上的功绩和地位,毫不为过。

广西木刻运动的拓荒者与推动者

中国人民在近百年的艰苦岁月中,用鲜血谱写了一部可歌可泣的现代革命史,也谱写了一部熠熠生辉的现代文化史。而作为这部新文化史的组成部分中国现代美术史中,其最光辉的篇章,堪称为中国抗战美术史。诚如郭沫若所云:“抗战以来的绘画在跃进着。大之如壁绘的制作,小之如方寸的木刻,都透露着美术活动的真实精神——科学的、大众的、现实的、革命的。这倾向如不受阻挠而继续下去”,“那是断然预约着中国绘画,乃至中国美术的伟大的将来。”郭老对中国抗战美术的高度评价,也是完全符合桂林抗战美术运动的实际情况的。而作为抗战美术运动中的先锋和利器的桂林木刻艺术,更是当之无愧。甚至连日本友人也惊呼:“对于中国的木刻而言,桂林是个难忘的城市。”

我国新兴的木刻运动,虽始自30年代初,由鲁迅亲自倡导扶植起来。但鉴于鲁迅早逝,加之力量薄弱,故至抗战前止,我国的木刻运动,仍未能得到较普遍开展。广西在这方面更显得落后。第一个把木刻种子撒到广西的,当推李桦。诚如广西版画研究会所云:“李桦先生和我们木运是有着密切的关系的,我们许多青年木刻工作者,其对于木刻艺术的创作欲,是由李桦先生的作品所启发出来的。”

早在抗战爆发前夕,李桦便以满腔热忱来桂林举办木刻展览会,共展出近作120幅,引起了极大的轰动,“启迪了不少文艺青年对于木刻艺术的创作欲”。在李桦的影响下,1937年6月,“广西版画研究会”宣告成立。当天,研究会便发电并去函邀请李桦再度抵桂开木刻展和主持木刻讲座。7月中旬,为了推动桂林的抗战木刻运动,李桦不辞劳苦,返桂举办第二次木刻展,并连续三个星期,每晚两小时为桂林木刻青年讲《刻刀之使用》等版画知识。这次展出和讲座,对桂林抗战木刻运动具有重大的意义,影响深远。“广西版画研究会”特地在《广西日报》上出版有关专辑,发表了一批评论文章,高度赞扬李桦的成就和对广西木刻运动的贡献。指出“李桦先生的木刻展览能够恰恰在广西木运方兴的时候举行,是对于广西木运以后的发展是有着无限的影响的”,这次活动,“能够给我们青年木刻艺术工作者更多更丰富的收获”,“李桦先生凭着他多年的经验指示我们很多很难得的技巧”,广西美术界“最最敬佩李桦以木刻尽了救亡运动最有力的工具的任务”。

李桦在桂林连续举办二次木刻展,在点燃桂林抗战木刻运动的熊熊烈火之后,旋即南下,拓展南宁的抗战木刻运动。他在南宁大夏中学任教,同陈芦荻、张在民等创办《抗战诗画》。12月中旬,在南宁博物馆主办《全国漫画作家画展》。年底,发动学生创作抗战漫画,分别在南宁市街头和近郊农村举行画展。1938年1月中旬离开南宁,随军出发皖南、江西等前线宣传抗日。

1939年6月下旬,李桦应桂林《漫画与木刻》社之约,在桂林举办“战地素描展”,共展出一年来在豫、鄂、皖、赣、湘各战区实地写生代表作170多幅。这次展出,产生了极大的轰动效应。《救亡日报》在有关专题报道中,高度赞扬李桦为“中国木刻的前驱工作者”,“此项《战地素描》,在中国尚属创见,李君以灵活的笔,把握住各种活生生的场面,不但为中国绘画开拓一条新的途径,且其收获实为抗战最可宝贵的材料。”艾青、新波等著名文艺家也撰文予以充分的肯定。艾青在题为《记〈李桦个人战地素描展>》文中,高度评价“李桦先生的这许多素描,几乎没有一幅不是洋溢着那种永远冲击在作者心里的热情,而李桦先生又能得到如此适合的表现自己热情的那种完美的形式与技巧,竟使他的作品不仅在今日可以作为宣传品,而且在明日可以作为艺术品存留。”1943年10月和1944年3月,李桦又先后在桂林举办《李桦第三次长沙会战史画及洞庭素描画展》和《李桦常德会战画展》。李桦用其实际行动,号召画家要“跳出了画室,再跳到战场”。在李桦的影响下,桂林广大美术工作者纷纷离开画室,深入战地,创作了一批反映战地生活的佳作;开办了战地作品展,如刘崔的《粤北战地素描展》和黄超的《桂南战地习作展》。李桦当即撰文给予肯定、支持、鼓励,在《刘崔及其艺术》和《跳出了画室,再跳到了战场》两文中,充分肯定他们深入战地写生的勇气和创作成就,指出其“能自觉地参加到现实主义的阵营里,肩负起表现时代的决心,未来前程是远大的”,“是一个真真实实的艺术家”。李桦总是热情支持、大力扶植新生力量。

广西画坛现实主义的奠基人

伟大的抗日战争,极大地激发了我国广大文艺工作者的爱国情感,他们以笔当枪,纷纷奔赴前线,深入农村,开创了我国文艺与现实斗争相结合的新纪元,为民族解放服务的现实主义文艺之花,在中华大地上初放异彩。但由于对现实主义创作方法缺乏正确的认识和理论的探索,深入生活不够,抗战初期,曾出现了公式化和概念化的倾向。随后,又鉴于文艺工作者生活日趋贫困,环境日趋恶劣,加之国民党反动派大肆推行反动文艺政策,文艺创作上又出现了脱离现实的倾向,甚至产生了颓糜、倒退的不良现象,从而阻碍了抗战文艺运动的蓬勃开展。因此,对现实主义的理论研究,十分迫切与重要。在桂林文坛上已引起不少作家的重视,展开了热烈的讨论,司马文森、邵荃麟、周钢鸣、胡风、林焕平等都发表了颇有见地的文章。相对而言,在桂林乃至全国画坛上,对现实主义的探讨、研究,较为冷清。所以李桦在这方面较为系统的理论研究和创作实践,也便显得更为难能可贵。现以其代表性文章择要试析。

《绘画上的现实主义的史的研究》,发表在桂林重要的美术刊物《木艺》第二期上,这篇长达七八千字的论文,在我国抗战乃至现代美术理论史上,具有划时代的意义。作者首先运用马克思主义的观点,言简意赅地阐述艺术史潮的产生原因,他说:“我们认定:艺术是社会发展的上层机构,它的存在被决定于社会的经济基础。当作为社会经济基础的生产关系发生变化的时候,艺术也随之而起质的变化,这里就有艺术史潮的产生。”接着以此观点为准绳,以大量史实为论据,通过对原始社会、奴隶社会、封建社会到资本主义社会艺术与经济基础的关系,阐述有关现实主义艺术史潮的发展变化过程。着重将西方19世纪现实主义艺术史与20世纪新现实主义作了鲜明的对比,扼要地指出后者是前者“更高阶段的发展,它对现实的观察是更进步,更积极,而更深入的”,“它指出现实应该发展的方向,光明的前途,以达到教育人以什么的目的”。并提出了现实主义的典型创作原则:“把真与美从现实中,挖掘出来,做成一个模范,”创作出比现实更典型的人物形象来。最后明确指出新现实主义的特征是“革命的思潮,革命的创作方法”,坚信“新现实主义必将英雄们的挺身成为当前艺术的思潮,而且必能达成时代所赋予的任务”。

《在抗战中建立起新艺术的基础》(载《战时艺术》三卷二期)篇幅虽短,却是抗战前期桂林艺术理论界不可多得的文章。作者充分肯定“二十个月来的抗战,建立起我们新政治,军事,经济的基础,同时也建立起新文化的基础”,尤其是“漫画与木刻都获得了不少的成就”。在热情讴歌抗战给中国政治、军事、经济和文化产生了巨大影响后,着重指出:“今日的绘画,除了含有抗战宣传的意义外,对于广泛的提高民众文化水准和建立新艺术的基础这两项任务上有更重大的意义了。”那么,如何去完成抗战绘画的这些任务?关键就在于怎样去接近广大民众,更好地为他们所接受。李桦作了一番精辟的论述之后,明确指出,第一,“今日的艺术也要大众化”,“我们对于艺术大众化,在技巧上,是主张新写实主义的”;第二,一定要加强绘画的艺术性和思想性,“一方面藉形象报导国内、国际政治大势及一般时事,同时更要灌输一种正确的思想的”,“有着新写实主义的形式,带着浓厚的政治性的内容”。换言之,即要努力运用现实主义创作方法,做到绘画作品的艺术性和思想性的统一。如此高超的论断,于昔于今都是无懈可击,深具指导意义。

《想像力与创造力》是李桦论述现实主义的又一篇力作。他重点论述写实力与想像力的关系以及想像力在现实主义创作方法中的地位。指出“绘画的现实主义者,不独要具备卓越的写实力,而且还要赋有丰富的想像力。因为现实主义的生命虽然以正确地描写客观现实为基础,然并不是客观现实的消极再现,而是通过作者的头脑,积极地给予一种新鲜的意义,而重新创作出来的一种具有独立生命的作品。所以进步的现实主义绘画,离开了作者的想像力便无从创作。作者的想像力愈强,则所运用的写实力愈灵活,而所创作的作品愈有生命”。接着又阐明现实主义画家的另一成功的因素,即创作力与写实力、想像力之关系,他说:“有了写实力,更有了想像力,是不是就可以成功为一个现实主义画家呢?还不够”,“必须有最基础的创作力,才可以成功一个现实主义画家”。最后归结到问题的核心,那便是务必加强“生活体验”,因为“作者对于所描写的现实题材,一定要切实认识,如果要切实认识现实,一定要加以实践”。所以“一个艺术家对于某种现实,如能从生活体验中加以认识,便足以直接扩大其想像力(思想力),即间接增加创作力。在创作过程中,必须如此,才能完成一种有生命的现实主义作品”。早在抗战时期李桦对现实主义便有如此深刻的理解,尤其是强调实践重要性的真知灼见,弥足珍贵。

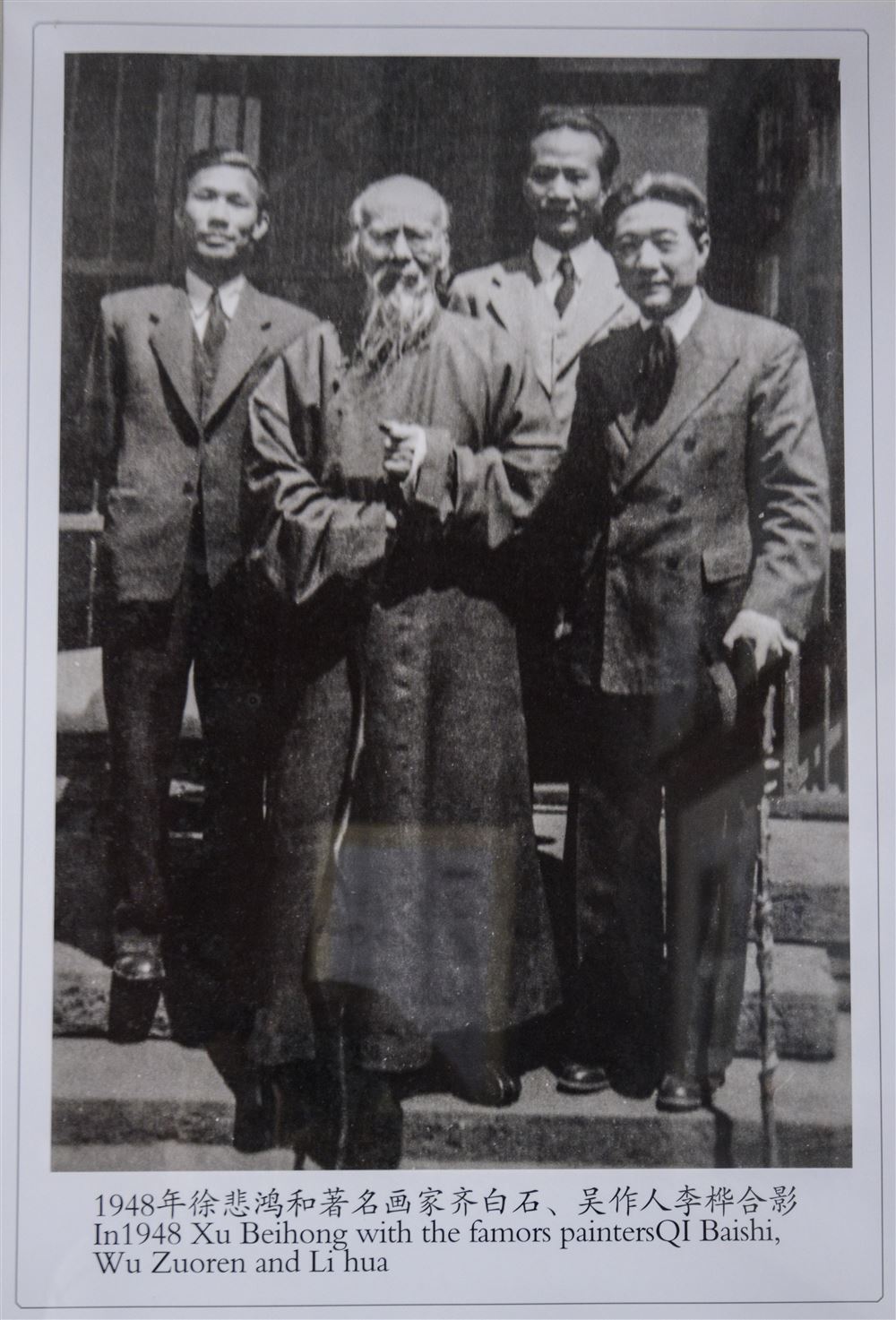

1948年徐悲鸿和著名画家齐白石、吴作人李桦合影

李桦不仅对现实主义进行广泛、深刻的理论探索,而且勇于实践,“从生活实践到创作实践达到一个统一的目标”。一方面,他“跳出了画室,跳到了战场”,坚持深入火线体验生活,创作了大批反映战地生活的素描、版画;另方面在中国画上大胆进行现实主义的实践,诚如著名诗人芦荻给李桦的信中所云:“两个月以前,我们便讨论过绘画艺术的现实主义的实践问题,你首先感到绘画现实主义的迫切要求,不仅在理论上应该为此,而是实践上应怎样的去把握着现实主义的钥匙,去创造出绘画新的道路。因此,你首先自己就开始用水墨画的方法,希望从实践的过程中把水墨画和时代结合起来,赋予新的内容,新的形式,新的生命。你那种积极的探求与创造的精神,是非常可贵的。”著名画家、诗人艾青更给以高度的评价:“李桦先生是把生活的内容和艺术的技巧糅和了的可贵的艺术家,他的作品不仅在我国是可以作为奠定绘画上新写实主义的基础,同时也是我国可以夸耀于世界的艺术文化的巨大的收获之一。”

上一篇:抗战文化在桂林

下一篇:桂林文化活动出现空前的活跃

联系电话: 0773-3609555

邮政编码: 541100

桂林·抗战文化 桂ICP备06000626号 技术支持:万卷文旅&人人通