八路军办事处与桂林文化城

作 者:左超英

出 处:八路军桂林办事处纪念馆研究文集

111山水甲天下的古城桂林,在抗日战争时期曾被誉为“文化城”,成百上千的革命文艺工作者和文化界知名人士,自四面八方云集桂林,开展轰轰烈烈的抗日救亡文化运动。八路军桂林办事处的建立,加速了桂林文化城的形成,加强了中国共产党对国统区桂林的抗日救亡文化运动的组织和领导。桂林文化城的形成,有利于党的抗日民族统一战线方针的贯彻实行,唤起千百万人民大众奋起抗日;创作的大量进步而有影响的文艺作品,丰富了中国现代文学艺术宝库,并锻炼和培养了一大批文化骨干。研究这一历史,是文史工作者义不容辞的责任。笔者仅就八路军桂林办事处和桂林文化城的基础条件、相互关系、相互作用及其历史意义作些探讨。

一、八路军桂林办事处的建立与桂林文化城形成的基础条件

辩证唯物主义认为,任何事物的发生、发展都不是彼此孤立,而是相互联系的。任何社会现象的发生与存在,必有其内部和外部的原因,也必跟其他事物相联系。因此,八路军办事处在桂林的建立与桂林文化城的兴起及发展,并不是偶然的,而是有着许多坚实的基础条件。

(一)中国共产党及其抗日民族统一战线政策为八路军桂林办事处的建立和桂林文化城的形成奠定了政治基础

1937年7月7日,日本帝国主义悍然发动了全面侵华战争。在中国,民族矛盾上升,各阶级、党派、集团间的关系发生了新的重大变化。以中国共产党为代表的占全国人口百分之九十以上的工人、农民、小资产阶级坚决主张抗日,实行全面抗战路线,以蒋介石为首的国民党统治集团,实行片面抗战路线,坚持其消极抗日、积极反共政策;以汪精卫为代表的少数亲日派是帮助日本侵略中国的民族败类;民族资产阶级、开明绅士及一些地方实力派,是动摇于工农和大地主、大资产阶级间的中间势力。中国共产党主张联合一切可以联合的阶级、政党、团体和个人,结成广泛的抗日民族统一战线,放手发动群众,动员一切力量参加抗战。

在广西,地方实力掌握在桂系军阀李宗仁、白崇禧、黄旭初手中,他们与蒋介石集团明争暗斗。抗战爆发后,他们为了割据地方,标榜抗日,“一方面可以争取群众,捞取政治资本,增强其反蒋力量;另一方面,可推行他们对广西的所谓‘三自’(自治、自卫、自给)政策和‘四大建设。”中国共产党利用蒋桂之间的矛盾,做桂系的统战工作,在桂林设立八路军办事处,成立中华全国文艺界抗敌协会桂林分会,组织和领导如火如荼的桂林抗日救亡文化运动。

(二)优越的地理位置及抗战形势的变化为八路军桂林办事处的建立和桂林文化城的形成创造了有利条件

桂林地处广西北部,为当时省会所在地,交通十分便利,无论水路、公路、铁路、航空都畅通,是联系沿海东南各省、西南、西北、中南及安南之重要枢纽。当时,重要的交通要道有两条,一条为水路:桂林——梧州——广州——香港,联系海外华侨便于他们支援祖国,参加抗战;一条为陆路:桂林——柳州——凭祥——安南,然后将抗日物资转运到新四军总部。优越的地理条件提供了良好的抗日文化阵地。

半壁江山遭日寇蹂躏,桂林成为西南重镇。七·七事变后,日本帝国主义大举进攻华北、华东,国民党消极抗日,南京、上海、太原、杭州等地很快失陷。1938年10月21日广州沦陷,10月25日武汉陷落,11月12日岳阳失守,11月13日长沙大火,成千上万的爱国志士、进步人士、文化界知名人士及许多进步团体纷至沓来,在桂林汇成一支强大的抗日文化队伍。

(三)世界各国人民对中国抗战的同情和援助是八路军桂林办事处建立和桂林文化城形成的国际因素

中国抗战在国际上并不孤立,它是世界反法西斯斗争的重要组成部分,有着广泛的同盟者,它同苏联和各国无产阶级以及广大爱好和平反对侵略的人民,结成广泛的国际统一战线。苏联真诚地帮助我们,战争一开始便与中国签定《中苏互不侵犯条约》,给中国提供军火、军费、人才和物资。在世界各地,除了常有抵制日货运动,不替日本搬运货物,举行反日援华示威游行,催促本国政府援华制日以外,更多的是各国人民自动“捐款、捐药物,志愿投入中国军队帮助作战等”,日本本国爱好和平的人民也有反战运动。“外国文艺家也纷纷来华。他们出席中国抗战文艺界举行的集会,听取中国抗战文学情况介绍,并亲赴各战区采访,陆续创作出反映中国抗战生活的作品,以饷世界读者。”当时赴桂林参加抗日文化运动的国际友人和爱国侨胞不少,其中影响较大的团体有:在华日本人民反战同盟西南支部、朝鲜义勇队、国际联合纵队、泰国华侨机工团回国服务团、缅甸华侨归国服务团、香港反汪工友回国服务团、南洋战工团第一队等。作家有史沫特莱、王安娜、爱泼斯坦、鹿地亘、卡尔曼等。

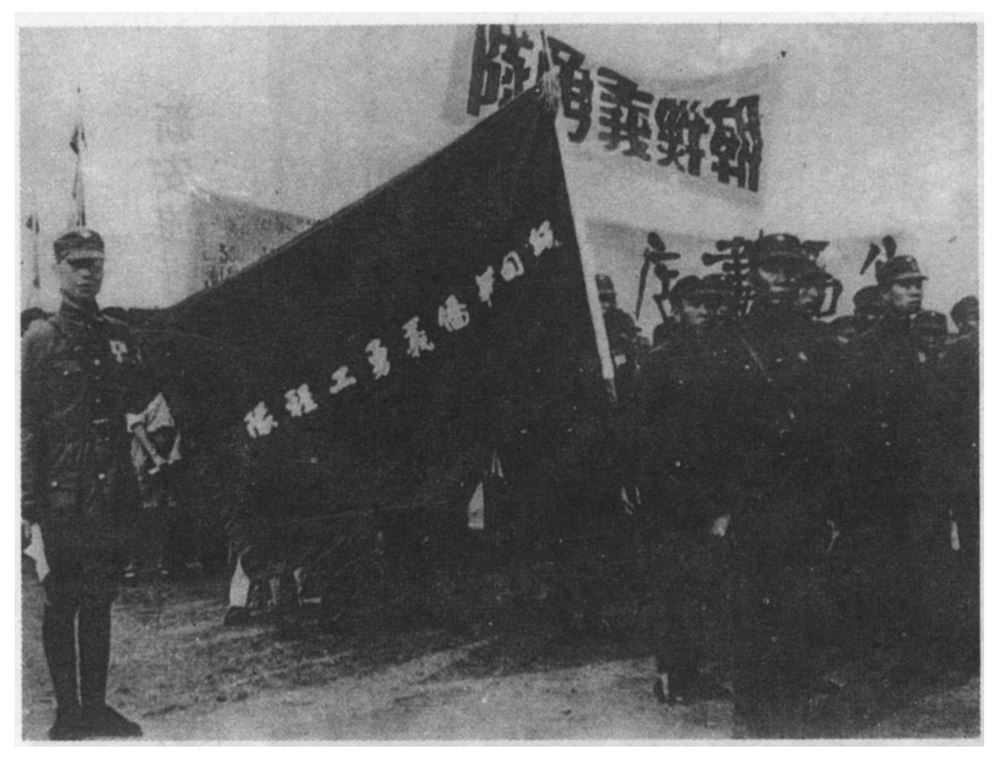

朝鲜义勇队在桂林街头宣传抗日和参加义卖活动

在桂朝鲜义勇队欢迎韩籍士兵加入反日侵略行列

(四)抗战前的桂林文化为八路军桂林办事处的建立和桂林文化城的形成打下了文化基础

桂林是历史文化名城,历代文化都很发达。抗战前桂林的文化虽不很繁荣,但也有一定基础。1936年10月广西省政府从南宁迁到桂林,第五路军总政训处所属国防剧社、巡回演讲游艺团、电影队随之迁桂,此时桂林人口共7万。《桂林日报》是唯一的报纸,半官半商性质,胡讷生任社长,以江西会馆为社址,编辑部及印刷厂共30余人,每日出版6千份。通讯社有民众通讯社,社长亦为胡讷生,“经费每月由四集团军总部拨洋千元,按日发稿,分寄各省”。书局有唐文南书局和桂海书局。戏剧主要有桂剧,另外还有“文明戏”,话剧开始出现。陈望道、邓初民、陈此生等在桂林办省立师专,“师专有一个剧团,团长陈望道,沈西芩任导演,曾演出《钦差大臣》、《怒吼吧,中国》、《屏风后》。学校还有文学研究会,每周出文学刊物,办有《月牙》进步刊物”。1936年,广西“六,一”运动发生后,在党的领导下,桂林各学校纷纷成立救国宣传队、歌咏队、漫画组、抗日救亡俱乐部等,出壁报、贴标语、上街演讲、宣传争民主反内战的抗日思想,这些都为以后桂林的抗日文化运动打下了基础。

二、八路军桂林办事处的建立与桂林文化城的兴起和发展

中国共产党是无产阶级政党,以马列主义、毛泽东思想为指导思想,作为中共中央南方局派出机构的八路军桂林办事处,把党的抗日主张和方针、政策贯彻实施于文化城之中,领导和影响了桂林抗日救亡运动,使之迅速地兴起并繁荣起来。

(一)八路军桂林办事处的建立,加速了桂林文化城的形成

中国共产党是中国工人阶级的先锋队,是最先进的组织,代表着中国绝大多数人民的利益,决定着时代的主要内容及时代发展的主要方向。在抗战时期,她“已经成了中国人民抗日救国的重心,已经成了中国人民解放的重心,已经成了打败侵略者,建设新中国的重心”。1937年8月,中共洛川会议提出了“在国统区放手发动抗日群众运动”的任务之后,党又提出了“坚持抗战,反对投降,坚持团结,反对分裂,坚持进步,反对倒退”的口号,“采取发展进步势力,争取中间势力,反对顽固势力的策略”。多次派代表与桂系联系,派刘仲容、谢和赓打入桂系内部,直接做统战工作。1938年11月长沙大火,周恩来与白崇禧在撤退途中,就桂林建立八路军办事处问题达成口头协议。以后由叶剑英派刘恕、熊子民到桂林打前站,他们向黄旷达租用了桂北路138号一幢砖木结构两层楼房——万祥醋坊,作为办事处对外办公地点。11月中旬,李克农率钱瑛、夏之栩、王炳南、龙飞虎,吴志坚、刘九洲及《新华日报》部分工作人员等大队人马到达桂林,办事处正式建立,李克农为处长,并在北郊路莫村、金家村设有电台、仓库及招待所等。

1939年1月16日,中共中央南方局致电向中央书记处汇报:“南方局设重庆,桂林设办事处,联络湘、赣、粤、桂及香港运输。”因此,八路军桂林办事处,对外是我党我军设在国统区的公开合法的联络办事机关,主要负责购买、筹运军需物资及输送进步青年干部到陕北、国民党区域和抗日前线;对内是中共中央南方局设在西南地区的一个秘密领导核心机构,由中共中央南方局书记周恩来亲自领导,开展对桂系和文艺界的统战工作,领导邵阳、衡阳、曲江办事处的工作,并担负与闽、粤、赣、湘地方党的联络工作。周恩来曾于1938年12月、1939年2月、1939年4月,三次到桂林,对办事处的工作作详细布置,并会见白崇禧,请他支持《救亡日报》在桂复刊,会见胡愈之等,指示文化界的中国共产党党员注意隐蔽,保存实力;向办事处和文化界党员传达中共六届六中全会精神;听取新安旅行团负责人汇报工作,等等。叶剑英、郭沫若、徐特立、叶挺等也都到桂林从事过革命斗争实践。他们的这些活动,不但加速了桂林文化城的形成,而且指导和影响了桂林抗日文化运动的顺利进行。当时,在办事处领导下的中共桂林党组织约有47个支部,其中外来支部28个,本地支部19个,主要是:新知书店支部,生活书店和读书出版社联合支部,救亡日报社支部,国际新闻社支部,“新旅”支部,孩子剧团支部,演剧一、二、八、九队4个支部,广西地方建设干部学校本省党员支部及外省党员支部,广西大学支部,桂林中学支部,另外,在柳州张发奎部工作的中国共产党特别支部左洪涛等也曾由办事处领导。他们是桂林文化城的主要力量,中国共产党的抗日精神,通过办事处,通过他们在文化城弘扬。

(二)桂林文化城概况

1.桂林文化城的时间与阶段:

笔者认为,桂林文化城的时间界限应为1938年10月广州、武汉撤退至1944年9月湘桂大撤退为止。其发展阶段应为:1938年10月广州、武汉沦陷至1941年1月皖南事变发生前,为文化城第一个高潮时期;1941年1月皖南事变发生至1941年底太平洋战争爆发前,为文化城低潮时期,1941年底太平洋战争爆发至1944年6月桂林国旗献金运动,为文化城第二个高潮时期;1944年9月湘桂大撤退,文化城走向衰落。

2.桂林文化城的主要特点:

第一,文人云集,队伍庞大。由于抗战形势的变化,文化中心的转移,桂林人口猛增,从抗战前的7万增加到20万一30万,最高峰时为1944年的50万。据统计,从上海、武汉、广州、长沙、昆明、重庆等地集结于桂林的文化人有1000多人,其中闻名全国的就有200多人。如:郭沫若、夏衍、巴金、司马文森、邵荃麟、林林、周钢鸣、林焕平、骆宾基、端木 良、黄新波、刘建庵、廖冰兄、徐悲鸿、关山月、阳太阳、田汉、欧阳予倩、瞿白音、张曙、林路、胡愈之、杨东莼、范长江、孟秋江、陈同生、陶行知、杜宣等当时都到达过桂林,在党的组织领导下,文艺界广泛的统一战线形成了。

第二,团队颇多,活动频繁。据初步统计,当时桂林的文化机构约有57个,主要有:中华全国文艺界抗敌协会桂林分会(夏衍等负责)、中华全国木刻界抗敌协会(黄新波等负责)、中华全国漫画界抗敌协会(廖冰兄等负责)、中华全国戏剧界抗敌协会桂林分会(欧阳予倩等负责)、国际新闻社(胡愈之、范长江负责)、中国青年记者学会(陈同生负责)、广西省立艺术馆(欧阳予倩负责)等等。

演出团体约有223个,其中话剧队108个、戏曲团队37个、音乐团队74个,其他团队(木偶、魔术、马戏)4个。活动较多的有抗宣1队(吴荻舟等负责)、演剧一队(舒模等负责)、演剧二队(吕复等负责)、演剧八队(刘斐章等负责)、演剧九队(徐桑楚等负责)、新中国剧社(杜宣、瞿白音等负责)、广西音乐会(满谦子负责)、广西桂剧改进会(欧阳予倩负责)及孩子剧团、新安旅行团等。他们在桂林利用举办各种展览会、纪念会、研究会、演出会、座谈会等形式进行抗日宣传。文化城共演出剧目1034个,其中话剧370个、歌剧12个、舞剧2个,平剧(京剧)214个、桂剧71个、湘剧62个、木偶、马戏、魔术11个,曲艺2个、音乐、舞蹈290个;演出曲目共432个。轰动一时的剧目有夏衍的《愁城记》、田汉等的《再会吧,香港》、欧阳予倩的《一刻千金》、阳翰笙的《天国春秋》、巴金的《家》、田汉的《秋声赋》、崔嵬执笔的《放下你的鞭子》、吕复的《胜利进行曲》、吴晓邦的《虎爷》、王震之、冼星海的《军民进行曲》等。

第三,书店、出版社林立,报刊杂志甚多。据不完全统计,这一时期桂林的书店、出版社约有180多家,印刷厂约有110多家。影响较大的书店有生活书店桂林分店、新知书店、读者书店、三户图书社、开明书店、白虹书店、科学书店、华华书店等。出版社主要有文化供应社、文化生活出版社、南方出版社、读书生活出版社、文献出版社等。印刷厂主要有《救亡日报》印刷厂、西南印刷厂等。

当时出版报纸21种,出版期刊205种,其中文学刊物31种,艺术刊物14种;出版著译书籍1532种,其中文学书籍409种,艺术书籍78种。主要报纸有《新华日报》桂林版(陈晃等负责)、《救亡日报》(夏衍负责)、《力报》(张雅琴负责)、《广西日报》(莫宝坚负责)、《大公报》(王文彬负责)等。主要刊物有胡愈之主编的《国民公论》、林仰山等主编的《十日文萃》、夏衍等主编的《野草》、田汉主编的《戏剧春秋》、阳太阳主编的《中国诗坛》、赖少其主编的《工作与学习·漫画与木刻》、司马文森主编的《文艺生活》、邵荃麟主编的《文化杂志》、熊佛西主编的《文学创作》、蒋宗鲁主编的《青年生活》、张安治等主编的《音乐与美术》等等。

因此,桂林文化城名符其实,正如王坪所说的:“留桂的文化工作者,无论质和量,有一个时期都占全国第一。”他们在党的领导下,使文化城朝着有利于抗战的方向发展。

(三)八路军桂林办事处撤销,文化运动继续开展

党的领导是桂林文化城的灵魂。没有党的领导就没有桂林文化城。在文化城前期,党的领导主要是通过八路军办事处对文化运动各方面的具体部署来实现。而在后期,办事处撤销后,则主要是党的抗日思想和统战政策在文化城的灵活运用和指引,是八路军办事处精神的弘扬。

1941年1月皖南事变发生,桂系加紧反共活动。国民党对桂林文化界早已不满,国民党中央宣传部就桂林国际新闻社问题向国际宣传处致信:“惟主持人范长江思想较为左倾,与张铁生、胡愈之、夏衍等关系密切,其所发专论与通讯稿既无机关加以审查,……拟请部中对于该社通讯稿特别注意审查……”白祟禧也开始对杨东莼发表的言论不满。为了保存实力,中共中央南方局撤销了桂林办事处,对文化界作了部署,将许多人员撤退到香港和新四军中。1941年6月,南方局李亚群、徐鸣、刘隆华、孙士祥等到桂林组织中共桂林统战工作委员会,由李亚群任书记,直属南方局领导。接替办事处党组织工作,“重新建立了桂林文化供应社、广西艺术馆、汉民中学、中山纪念学校、黄花岗学校、新中国剧社、环球印刷厂等单位的党组织,分别由邵荃麟、张锡昌、司马文森、刘隆华、张兆汉、杜宣、廖沫沙等同志领导”。在西南的抗敌演剧第一、二、八、九队和抗宣一队分别更名为抗敌演剧宣传第四、九、六、五、七队,按周恩采指示,各队交由左洪涛负责联系。1941年12月,太平洋战争爆发,国际国内形势有了变化,蒋介石也表示欢迎左派文化人回来。南方局决定,由南方工作委员会负责安全撤退在港左派文化人,“由中共南方局电示香港地下党负责人连贯同志,负责筹划撤退文化人,由东江纵队政委林平同志负责接应”。周恩来派张友渔到桂林,接替夏衍做文化人的统战工作,安排香港回来文化人的生活和工作,对于去重庆能起作用的,如:茅盾、胡风等,就送他们去重庆;对于去重庆有危险的,如:邹韬奋、范长江等,就送去新四军;对可以留在桂林的,如:司徒慧敏、萨空了、廖沫沙、狄超白、邵荃麟等,就让他们留在桂林继续工作。这里,张友渔是公开的,而李亚群是秘密的,两人单线联系。这样,加强了党对桂林文化城的领导,文化运动再次繁荣起来。新中国剧社演出了大量进步剧目,如《再会吧,香港》、《大地回春》等。同时,在文学、戏剧、音乐、美术、新闻、出版、教育等各方面都有了新的发展。

文化城后期最精彩的是西南第一届戏剧展览会(简称西南剧展)的召开。展览会由欧阳予倩、田汉、瞿白音、熊佛西等发起主办,李济深、李宗仁、张发奎、龙云等西南各省军政首脑为名誉会长,广西省主席黄旭初为会长。展览时间为1944年2月15日—5月19日,有来自桂粤湘赣滇黔等省的团队30多个参加,戏剧工作者1000多人。举办了戏剧展览、资料展览、戏剧工作者大会三大活动。演出剧目109个,共179场,取得圆满成功。它是中国戏剧史上的伟大壮举,是党的统战政策的伟大成就。西南剧展把桂林抗日救亡文化运动推到了高峰。

1944年秋,桂林沦陷,文化斗争转入乡村,抗战时期桂林文化城的历史使命的胜利完成。

三、八路军桂林办事处与桂林文化城的历史意义

八路军办事处的建立和桂林文化城的形成与发展,对中国的抗战无疑是起了推动作用,在中国现代文化史和中共党史上留下了光辉的一页,具有深远的历史意义。仅从党领导桂林文化运动这个角度看,就有如下几个方面的意义。

(一)宣传了马列主义、毛泽东思想及党的抗日主张,呼唤人民起来斗争

八路军办事处和桂林文化城对于在国统区宣传马列主义、毛泽东思想和党的抗日主张,唤起人民起来斗争作出了重大贡献。办事处是我党我军的直接派出机构,作为党的喉舌《新华日报》在桂林设有营业处,设在太平路12号的《救亡日报》是党领导下的报纸,另外还有许多党领导下的文化宣传阵地,使马列主义、毛泽东思想在此得以传播。当时在桂林出版或流传的马列书籍有《共产党宣言》、《国家与革命》、《家庭、私有财产及国家的起源》、《列宁主义问题》、《反杜林论》、《法兰西内战》、《联共(布)党史简明教程》、《论持久战》等等。共产党员及进步青年将这些书视为珍宝,为避国民党耳目,常以古典名著或中学课本作封面。许多进步书店常常为进步读者秘密地提供这些书籍。周恩来、叶剑英等几次到桂林宣传党的方针政策及主张,如1939年2月16日周恩来应白崇禧之邀到桂林行营为军训部成立周年纪念大会作关于抗战形势的报告,宣传毛泽东的持久战思想。当天晚上,在办事处电台向办事处工作人员及桂林的报刊、书店、文化艺术新闻团体中的党员干部作报告,宣讲党的六届六中全会精神。一些文艺团体也常演出一些解放区的歌曲剧目,如《军民进行曲》、《黄河大合唱》、《农村曲》、《放下你的鞭子》等,唤起人民大众的抗日爱国热情。当时一群群爱国青年,不断投奔到延安和新四军,就在办事处撤销前夕,救国会还“通过李克农介绍了一些青年去皖南新四军工作”。许多青年从此走上了革命道路。

(二)创作了大量进步文艺作品,丰富了中国现代文艺宝库

“一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级,属于一定的政治路线的”。桂林文化运动属于无产阶级,服从于抗日这一政治目的。正如艾芜当时说的:“抗战两年来,文艺上的主要倾向,是朝反日内容民族形式走去的”。这一时期的文艺工作者,怀着满腔的热情,创作了大量的文艺作品。文学方面主要的如巴金的《火》(第三部)、《还魂草》,茅盾的《霜叶红似二月花》,端木蕻良的《科尔沁旗草原》、《大江》,艾芜的《南行记》、《故乡》、《母亲》,骆宾基的《北望园的春天》、《人与土地》,司马文森的《雨季》、《落日》,王鲁彦的《樱花时节》,王西彦《古屋》,于逢、易巩的《伙伴们》,萧红的《呼兰河传》等都是代表性作品。诗歌方面:艾青的《诗论》、《他死在第二次》,臧克家的《向祖国》,伍禾的《萧》等影响很大。戏剧主要有郭沫若的《孔雀胆》,夏衍的《愁城记》、《法西斯细菌》,田汉的《秋声赋》,欧阳予情的《旧家》、《桃花扇》等,这些作品在中国戏剧史上占有重要地位。在音乐、木刻、漫画、国画等领域里,文艺工作者也创作了许多不朽作品,这里就不一一列举。总之,这些作品极大地丰富了中国现代文艺宝库。

(三)锻炼和培养了一大批文化骨干

桂林抗战文化运动,不仅丰富和发展了中国现代文化事业,同时也为新中国锻炼和造就了一支文化生力军。当时,中华全国文艺界抗敌协会把有计划地培养训练干部作为一项具体任务提出并实行。通过举办各种文艺、新闻讲习班和文艺、新闻知识讲座,提高文艺工作者写作水平,培养人才,要求“文艺工作者除了自己从实际工作中学习外,他还应当担负起培养新文艺干部的责任……自己一面在各地从事文化活动外,应努力培养各地的文艺新干部,帮助他们进行组织、研究、写作等问题,更特别注意发展文艺通讯员”。许多爱好文艺的青年随着抗战的洪流,走到了文艺队伍中来,走上了艺术生涯的道路。例如:壮族木刻家龙庭霸就是在刘建庵的指导帮助下学习木刻的,作家秦似是在夏衍的发现和培养下成才的,艺术家尹羲(艺名小金凤)则是在欧阳予倩亲自指导下成长起来的。

另一方面,文艺工作者本身也受到了战时严峻的考验和锻炼。在抗战文艺运动中,文艺工作者“必须时刻记住,文艺不仅是反映国民的生活,而且是兼有促进抗战的思想与情绪的任务”。他们到农村、到战地、到工厂、到大众中去体验生活、反映生活,使他们的组织才能、宣传手段和艺术水平有相当程度提高,成为文化骨干力量。他们当中,许多人今天已成为著名的文艺家,并担任新中国文艺界的领导人。如:夏衍、巴金、艾青、艾芜、林焕平、骆宾基、端木蕻良、黄新波、吴荻舟、吕复、刘斐章、徐桑楚、林路等。骆宾基说:“桂林是我的第三故乡,创作最旺之地!”他们的成功是与桂林文化城分不开的。

综上所述,八路军办事处和桂林文化城的历史是中共广西地方史的重要内容;是中国现代革命史和文化史上极其重要而光辉的一页,是中国共产党领导的整个文化运动的重要组成部分,是中国抗战文艺运动史上的一个重要里程碑。它将与桂林山水同在。今天,我们应该继续弘扬办事处精神和文化城文化,建设好伟大的祖国。

(原载《全国首届八路军办事处纪念馆学术研讨会论文集》)

上一篇:抗战文化在桂林

下一篇:桂林文化活动出现空前的活跃

联系电话: 0773-3609555

邮政编码: 541100

桂林·抗战文化 桂ICP备06000626号 技术支持:万卷文旅&人人通