论桂林抗战木刻运动

作 者:左超英

出 处:八路军桂林办事处纪念馆研究文集

157在抗日战争烽火连天的峥嵘岁月里,风云变幻的国际国内形势使山水甲天下的古城桂林,迅速成为国统区的抗日文化中心之一。成千上万的不甘做亡国奴的志士仁人,怀着满腔热忱,自四面八方云集桂林,在中国共产党的组织和领导下,开展了轰轰烈烈的抗日文化救亡运动。

在桂文化界庆祝柳亚子58岁生日“百人图”自画像部分

鲁迅先生所提倡的木刻艺术,以崭新的姿态出现于这个文化城里,并成为抗日文化救亡运动的一个重要组成部分。一批有志于艺术的青年和木刻家们,在国家有难的紧急关头,毅然奔出画室,踏上了抗日救亡的征途。他们在桂林组织艺术团体出版艺术刊物,培养艺术人才,团结文化人士,进行艰苦的创作,把木刻运动开展得如火如荼。

一、桂林抗战木刻运动的历史前提

抗战时期,木刻运动在桂林的兴起及其发展,并不是偶然的,而是在一定的历史前提下发生发展的。

首先,我们看一看它的国际国内前提。1937年7月7日日本帝国主义炮轰卢沟桥,发动了全面的侵华战争后,在国际,存在着几种不同的政治力量:一是苏联和全世界爱好和平的人民;二是日本及其同盟者德国等法西斯国家;三是英美帝国主义国家。在这三种力量当中,第一种是朋友,第二种是敌人,而第三种则或是朋友,或是敌人。中国抗战不是孤立的,而是世界反法西斯斗争的重要组成部分,有着广泛的同盟者,能同苏联和各国无产阶级以及广大爱好和平反对侵略的人民,结成广泛的国际统一战线。同时,必须谨慎地对待英美帝国主义的两面政策。一方面要利用英美与日本的矛盾,联合他们共同反对日本的侵略;另一方面又要警惕和反对他们危害中国人民的阴谋。在国内,由于民族矛盾的上升,阶级矛盾下降,各阶级、党派、集团间的关系发生了新的重大变化。以中国共产党为代表的占全国人口百分之九十以上的工人、农民、小资产阶级坚决主张抗日,实行全面抗战的路线;以蒋介石为首的国民党统治集团,代表大地主大资产阶级的买办集团,实行片面抗战的路线,它一面主张抗日,一面坚持其反共反人民的反动政策;以汪精卫为代表的少数亲日派是死心依靠日本,帮助日本侵略中国和压迫中国人民的民族败类;民族资产阶级,开明绅士及一些地方实力派,是动摇于工农和大地主、大资产阶级间的中间势力。救亡团体在全国许多地方有了组织,中国共产党主张联合一切可以联合的阶级、政党、团体和个人,进一步促进抗日民族统一战线的形成和发展。这是桂林抗战木刻运动兴起的国际国内前提。

其次,鲁迅先生积极提倡木刻。木刻作为一种艺术,并不是亘古未有的事。中国古代的印刷术和各种印章的运用等,说明木刻起源于中国,14世纪初传至欧州。木刻真正地单独活动,其实始于20世纪初。在中国,首先是由“革命军马前卒”鲁迅先生倡导并亲自把木刻从西欧接回“娘家”的。鲁迅先生早年学医,后又弃医从文,到了晚年,却极力提倡木刻艺术。他晚年的全部精力几乎全用于木刻事业上,他本人并不会刻木刻,但却是一位热心的传播者、鉴赏家。他积极搜集中国古代和当时外国名家的木刻,特别是苏联的版画。同时组织朝花社,办木刻讲习班,出版木刻选集,举办木刻展览会,指导木刻青年,做了大量的工作。鲁迅先生为什么热心这一事业呢?按他自己的话说,主要因为“中国制版之术,至今未精,与其变相,不如且缓,一也;当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办,二也”。可见鲁迅先生并不是为艺术而艺术的,他把艺术作为一种力量,一种扫除黑暗,争取光明的力量。他要把苏联版画介绍到中国来,希望中国人民争取实现与苏联同样的社会主义的光明生活,他说:“用几柄雕刀,一块木板,制成许多艺术品,传布于大众中者,是现代的木刻。”

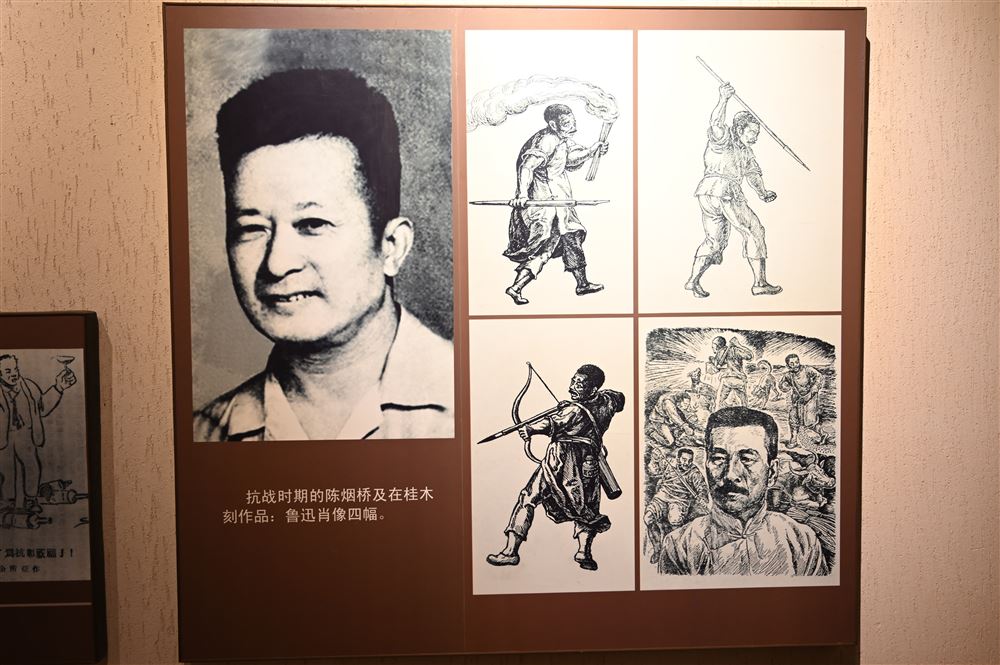

抗战时期的陈烟桥及在桂木刻作品:鲁迅肖像四幅

“新的木刻是刚健、分明,是新的青年的艺术,是好的大众艺术。”“……人是进化的长路上的一个环,木刻和其他艺术也一样,它在这长路上尽着环子的任务,助成奋斗、向上,美化的诸种行动。”正因为鲁迅发现了在人民革命时期,木刻有着比文学作品更为直观的伟大作用,因而他高声呼道:“现在要复兴”,并且以实际行动培植了中国的新兴木刻。

第三,抗战前木刻本身的基础。一般认为,从1928年鲁迅组织“朝花社”至1929年1月20日在上海成立“一八艺社”,为中国木刻的复兴时期。这时期,鲁迅先生搜集外国版画,于1929年出版了《近代木刻选集(一)》。从此,中国新兴的木刻在鲁迅先生的培养下开始成长起来。到抗战前夕,全国出现了不少地方性木刻组织。如1934年成立的就有:广州现代版画研究会、南昌木刻会、涛空画会(上海)、MK木刻会(上海)、野穗社(上海);1935年成立的有:铁马版画会(上海)、深刻木刻研究会(香港);1936年成立了上海木刻作者协会。

战前,比较重要的木刻展览会有:(一)1935年元旦,第一回全国木刻联合展览在北平举行,接着由郑振铎主持到天津、济南、上海、汉口、太原等地巡回展出。(二)1936年2月,“苏联版画展览会”在南京、上海两地先后举行,给中国木刻界很大的鼓舞。(三)1936年7月,广州“现代版画会”骨干李桦、唐英伟、赖少其及上海野夫等联合发动“第二回全国木刻流动展览会”,在广州、杭州、上海、南昌、南宁、桂林、梧州等20余个地方展出。在上海展览时,鲁迅先生抱病前往参观指导,并回答木刻青年所提的各种问题。但不幸的是以后不到十天先生便逝世了。

1937年夏天,李桦、野夫在广州发起筹备“第三回全国木刻流动展览会”,但由于“七七”事变和“八一三”事变的爆发而流产了。木刻作家们分散到前方后方。上海、杭州先后失陷,木刻运动也就随着整个文化中心的转移,从城市到乡村,深入了民间。

第四,桂林本身的条件。桂林有优越的地理位置及地方特点。首先,卢沟桥事变之后,日本帝国主义大举进攻华北、华东,南京、上海、太原、杭州、广州、武汉、长沙相继沦陷,半壁江山遭受日寇蹂躏。随着文化中心的转移,广西省会桂林很快成为文化重镇。其次,在交通上,桂林是联系沿海东南各省、西南、西北及安南的重要枢纽。再次,在政治上,广西政府暂时比较开明。当时,统治广西地方政府的桂系军阀李、白、黄与蒋介石中央政府明争暗斗。在大片江山沦陷的形势之下,他们为了建立封建割据,“只有标榜抗日,才能得到全国人民的同情和支持。因此,在政治上尽量表现开明,实行所谓招贤纳士”。中国共产党利用了这一点,在桂林开展了如火如荼的抗日救亡文化运动。成千上万的爱国人士、进步人士、文化界知名人士及许多进步团体纷至沓来。1938年11月底,中国共产党在桂林设立了八路军桂林办事处,由李克农担任处长。它是在南方局周恩来直接领导下的一个公开的办事机构,有电台直接与重庆、延安联系,以指导桂林的革命运动。《新华日报》也在桂林设置了营业处。1939年元月,以郭沫若为社长、夏衍为主编的《救亡日报》在桂林复刊,它是党的外围报纸。另外,文学、戏剧、新闻、出版、音乐、美术等各方面文人荟萃,桂林有一支强大的抗日救亡文化队伍,抗战文艺运动盛极一时。

桂林抗战木刻运动就是在这样的历史条件下兴起的,并且随着中国抗战的进程而发展,直至完成它的历史使命。

二、桂林抗战木刻运动概况

桂林开展抗战木刻运动的时间可从1938年底大批文化人云集桂林起,到1944年9月湘桂大撤退时止,前后近6年。

6年间,前后有数十名木刻工作者及其他艺术家到过桂林。主要有:李桦、黄新波、赖少其、刘建庵、张在民、黄丹、丰子恺、盛特伟、廖冰兄、温涛、余所亚、杨纳维、蔡迪支、陈烟桥、沈同衡、盛此君、陈仲刚、黄超、周令钊、黄少痴、汪子美、刘元、刘露德、龙廷坝、陈更新、钟惠若、林仰静、陆其清、阮思琴、徐德华、刘仑、王立、易琼、陆志庠、宣文杰、黄茅、梁琛、孙平等等。他们是桂林抗战木刻运动的骨干力量,在中华民族生死存亡的紧急关头,在党的抗日民族统一战线的旗帜下,为争取抗日战争的最后胜利,做出了积极的贡献。

抗战爆发后,全国性的木刻组织——中华全国木刻界抗敌协会(简称“全国木协”),于1938年春天在武汉正式成立。推举各地理事21人,选力群、马达、鸿基、刘建庵、陈九为常务理事,分管研究、出版、组织、供应、总务、展览各部。开办木刻研究班,供应木刻刀 300多付,并举行展览会,出版木刻卡片、全国木刻选等。3月间“全国木协”迁移重庆,由丰中铁、黄铸夫、文云彪等代理负责。同年年底,赖少其、张在民、黄丹、刘建庵等在桂林组织“全国木协”桂林办事处。同时,中华全国漫画作家抗敌协会(简称“全国漫协”)也由武汉迁到桂林。次年3月下旬“全国木协”桂林办事处正式成立,由刘建庵、赖少其负责。1939年5月,“全国木协”由渝迁。这时,中共党员、木刻家黄新波从曲江来到桂林,他与刘建庵、赖少其等人主持该会会务。为了更好地领导开展木刻运动,1940年6月23日,“全国木协”在七星岩前茶座举行会员大会,到会19人,讨论今后工作,改选理事。结果张在民、廖冰兄、黄新波、陈仲刚、刘建庵(以上5人为常务理事)、温涛、黄超、周令钊、黄少痴等9人被选为理事。这个组织成为领导桂林抗战木刻运动的中心组织,同时还领导了浙江、湖南、江西、福建、安徽等省的木刻运动。1942年被国民党政府下令解散。

1941年1月,皖南事变爆发,国民党的反共政策昭然若揭。随即广西的反共气氛渐浓。八路军桂林办事处被迫撤走,《救亡日报》社被封,许多进步刊物停止了出版。为了“隐蔽精干”,“以待时机”,与敌人进行“有理、有利、有节”的斗争,文化人士,包括木刻工作者纷纷离桂,桂林木刻运动暂告一段落。至1942年春,太平洋战争爆发后,许多人士返回桂林,木刻运动继续开展,直到湘桂大撤退。

桂林木刻工作者以“全国木协”为活动中心,团结美术界人士,开展了大量的救亡宣传活动。主要有以下几个方面:

(一)出版美术刊物,发挥木刻漫画的作用。据史料初步统计,在这6年间,在桂林出版的美术刊物就有十几种。其中影响较大的是:

(1)《工作与学习·漫画与木刻》,半月刊,由桂林《工作与学习·漫画与木刻》杂志社出版,赖少其主编,新知书店负责印刷发行。《工作与学习》部分为文字版,由生活教育社刘季平负责编辑;《漫画与木刻》部分为美术版,由漫画与木刻社(救亡木刻社与漫画宣传队组成)负责编辑,用正反两个封面标明两个刊名,于1939年4月创刊,共出6期。这是一本图文并茂的综合性刊物。“它实际上是党的外围刊物。由于内容进步,不久受到国民党反动派的注意,因此只出了6期便停刊了”。

(2)《木艺》,月刊,全国木协编辑出版,新知书店经售。1940年12月创刊,1941年1月因皖南事变发生而停刊。共出两期。

(3)《漫画木刻月选》,月刊,桂林南方出版社出版,全国木协、漫画宣传队合编。1940年9月创刊。

(4)《救亡木刻》,旬刊,救亡日报开辟的专栏。救亡木刻社编辑,1939年春创刊,共出9期。经常刊登黄新波、李桦、赖少其、刘建庵、廖冰兄等人的作品。

(5)《漫木旬刊》,由《救亡木刻》改名而来。1939年11月1日创刊,1940年7月21日停刊,共出25期。1至16期由“全国木协”与“全国漫协”合编,17至25期由全国木协和漫画宣传队合编。主要编辑人员有黄新波、赖少其、刘建庵、廖冰兄、盛特伟等。

(6)《音乐与美术》,月刊,广西艺术师资训练班编。1940年1月创刊,1943年8月23日因被国民党政府查封而停刊。共出3卷12期,是音乐绘画理论及图画、木刻、歌曲等的综合刊物。

(7)《战时艺术》,半月刊,战时艺术半月刊社出版,李文钊负责。1938年7月创刊。茅盾曾给此刊来信,建议“少登作品,多登指导性质的论文”,对本刊寄予希望。

(8)《艺术新闻》,月刊,艺术新闻社出版,刘建庵、杨纪、焦菊隐、张安治、马卫之、胡危舟、宗惟赓、李文钊、司马文森等9人任社委,负责编辑。上海杂志公司经售。1941年9月9日创刊,是报道艺术消息,介绍艺术作品的综合性艺术刊物。

还有音乐与美术社出版的《漫画专刊》,梁中铭主持的阵中画报社出版的《阵中画选》等等。

在当时桂林文化城出版的100多种报刊杂志上,几乎无一不有木刻,或作插图,或作封面,琳琅满目。这一切,极大地发挥了木刻漫画对抗战的作用。

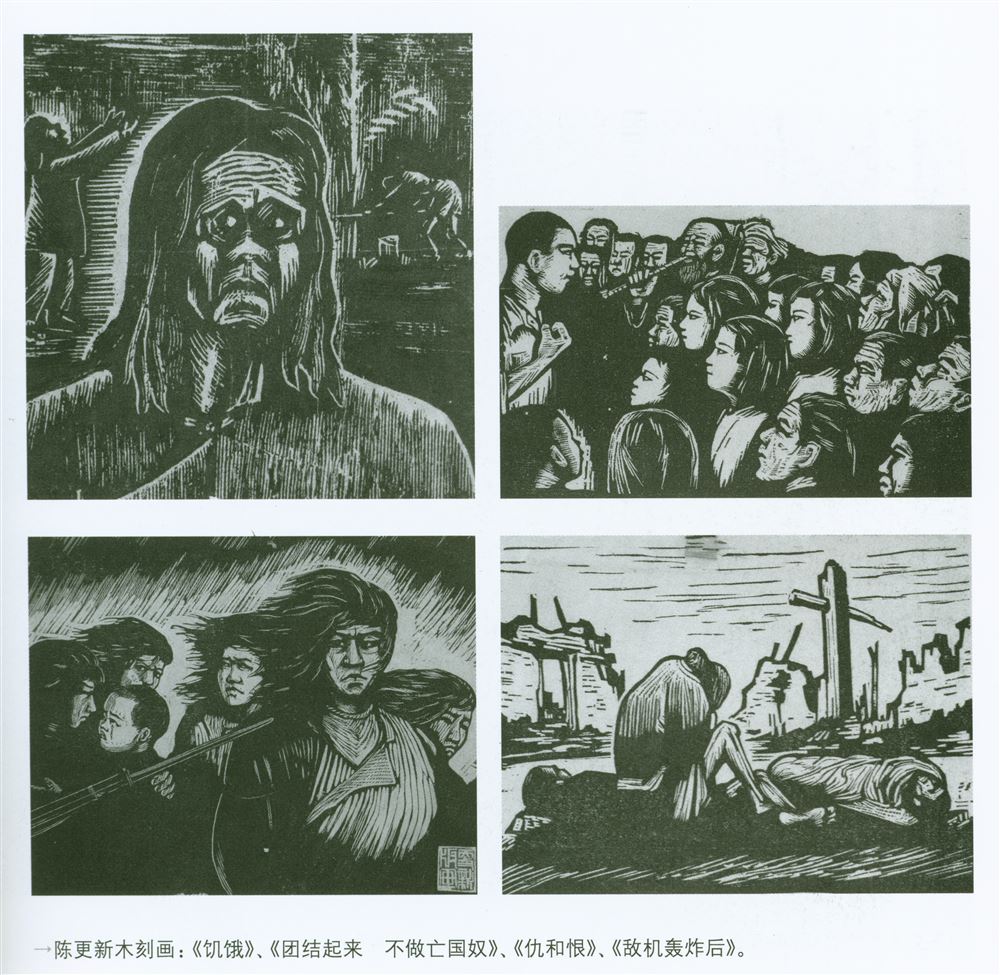

陈更新木刻画《饥饿》《团结起来 不做亡国奴》《仇和恨》《敌机轰炸后》

陈烟桥作品:鲁迅肖像四幅

除此之外,当时在桂林出版经售的木刻漫画方面的书籍也不少。目前能查到的就有:黄新波著的《木刻新选》、《心曲》、《老当益壮》;丰子恺的《客窗漫画》、《漫画阿Q正传》、《漫画集》;刘建庵的《童年》(高尔基画传)、《阿Q的造像》、《西洋美术选集》;李桦的《美术新论》、《木刻教程》、《抗战水墨画集》;盛特伟的《我控诉》;温涛的《香港之时劫》;张安治的《苦难与新生》;龙延坝的《克敌》;广西省立艺术馆美术部编的《战时描俸》、《收获》等等。

以上所列举的均为比较进步的美术刊物及漫画木刻专辑。如《工作与学习·漫画与木刻》是在八路军桂林办事处直接领导下编辑出版的。刊物的名称是与李克农处长商量后定的,并由李克农提供,在第1期第3页后半部分以附记的方式发表了周恩来在重庆作的《关于敌我政略与战略的报告》,产生了很大的影响。

(二)举办展览会,扩大宣传影响。在桂林抗战木刻运动中,举办了大量的木刻漫画宣传展览会。下面按时间顺序列举几次重大的展览活动:

(1)1939年5月,漫画宣传队派队员从桂林出发,经阳朔、平乐、梧州、平南、桂平、贵县、南宁、柳州等地,分别举行街头及室内画展,并沿途与各地美术工作者商讨当前美术运动的各种问题,有力地推动了本省其他地区美术运动的发展。

(2)1939年9月,为配合全国反汪(精卫)运动,漫画宣传队于21日由盛特伟、黄茅带队赴粤北举行讨汪漫画展览。这次展览表明了美术界人士对卖国贼的痛恨,揭露了汉奸的丑恶嘴脸,同时,也推动了外地美术运动的发展。

(3)“为了表现木刻青年对于先生信仰的忠诚、以及他们三年来是怎样奋斗着”,“以工作来报答先生”,1939年10月19日,“全国木协”在桂林乐群社礼堂主办纪念“鲁迅先生逝世三周年纪念木刻展”,由李桦、黄新波、刘建庵、赖少其等人负责。展出了中外古今和民间木刻作品,以及文献和纪念文字,作品共400余幅。在乐群社展览3天后,又至广西地方建设干部学校展出,颇得社会人士的好评:“综观此次展出的作品,技巧上不用说比前两次的全国木展进步了,于内容上亦多能把握着现实具体化地去表现。”“同时在这空前的展览会中,也不仅是纪念鲁迅先生,而是抗战宣传最好的办法。”

(4)1940年5月29日,广西艺术师资训练班举办的“战时美展”于乐群社正阳楼开幕,展出作品200件。共展4天。著名画家张安治在《救亡日报》上发表《美术工作者团结的象征》一文介绍此次美展。

(5)1940年10月22日,全国木协举办了隆重的“木刻十年纪念展”,在《救亡日报》上,漫画家余所亚写了《怀念木刻先行者》,地下党领导人、作家司马文森写了《公元木刻十年展》,祝贺展览开幕。

(6)1941年1月1日,“全国木协”、“全国漫协”与“文协”桂林分会诗歌组一道,发起街头诗画展览,展出汪子美、黄新波、温涛的画与木刻和婴子、紫秋、韩北屏、孟超、林山的诗,共50幅。在乐群社展出了两天,深受群众欢迎。

(7)1942年12月,由黄新波、盛特伟、郁风组织的“香港的受难”画展在桂林中华圣公会大堂展出。展出了杨秋人、黄新波、盛特伟、郁风、盛此君、温涛等6个风格不同的画家共60幅作品,包括油画、水彩、漫画、木刻、素描等等。展期15天,观众异常踊跃,轰动一时。“这在政治上是对敌人发动的文化反攻,而在艺术上,6个画家把他们表现同一题材的不同风格的作品集中展出,则是一种前所未有的尝试”。在桂林展出后,还由盛特伟带到重庆去展出。

(8)1943年7月8日,黄新波与余所亚两人联名举办了“夜萤画展”,展出黄新波的木刻和余所亚的漫画作品100余幅,多为表现当时国际时事以及反映战时人民群众生活的。先后在桂林“社会服务处”、“滑翔分会”展出,以后也到重庆展出。

这些重大的展览活动,都不同程度地宣传了党的抗日主张,宣传了党的抗日民族统一战线的政策和策略,极大地发挥了木刻艺术打击敌人,教育人民的作用,同时,也推进了木刻艺术的发展。

(三)发展木刻教育事业,培养艺术人才。这是桂林抗战木刻运动中的又一重要内容。在桂林,木刻漫画工作者除组织一些大型的抗战木刻展览会和街头画展、壁画、标语、橱窗宣传、报纸画刊之外,还办了一些有关木刻漫画方面的短期训练班和举办漫木讲座。

例如:

(1)1940年4月,军委会政治部漫画宣传队与“全国木协”联合举办漫画与木刻讲座。由温涛、黄新波、廖冰兄、刘建庵、李桦、梁中铭等负责讲授。

(2)1940年2月,国民政府军委会桂林行营政治部第三科(张志让负责)举办了为时3个月的“战时绘画训练班”,黄新波、盛特伟、黄茅、廖冰兄、沈同衡、周令钊等人任木刻漫画课老师。培养了大批艺术人材。

(3)1940年8月1B到9月1日,“文协桂林分会”和“全国木协”联合举办了为期一个月的暑期文艺写作研究班。地点在青年会,宗旨是推广战时文艺研究,扩大文艺影响。凡爱好文艺的男女青年均可报名参加,概不收费。主讲人有夏衍、宋云彬、欧阳予倩、艾芜、陈闲、周钢鸣、司马文森、鲁彦、林林、吴晓邦、温涛、黄新波、聂绀弩、孟超等文艺界知名人士14人,温涛和黄新波代表美术界分别讲授《木刻艺术》和《绘画艺术》。这个文艺写作研究班的举办,对于战时文艺的研究和发展无疑是起了作用的。

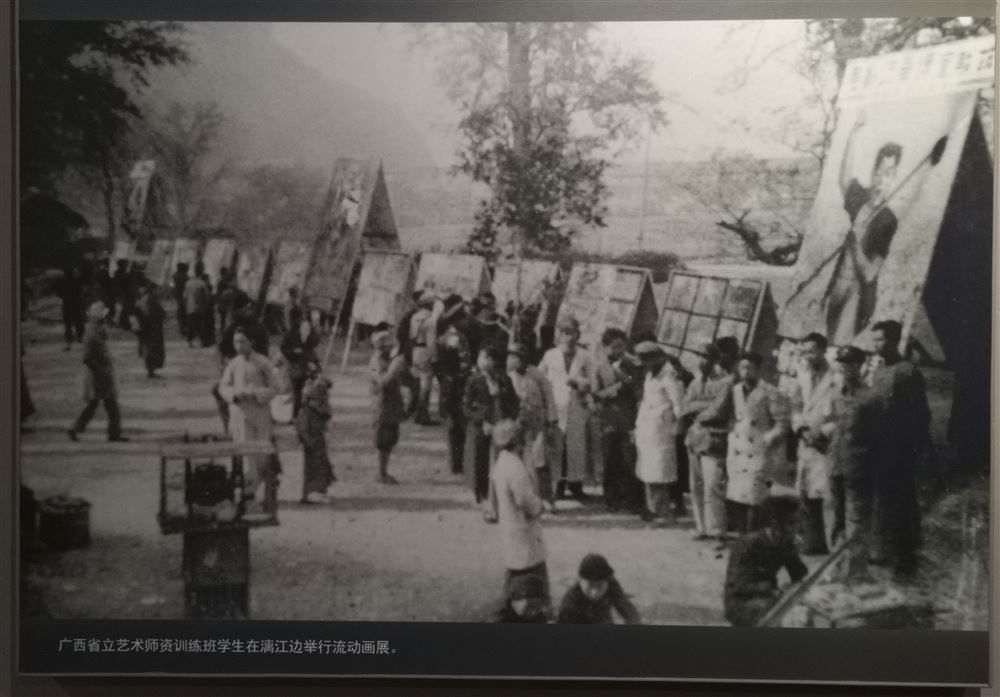

广西省立艺术师资训练班学生在漓江边举行流动画展

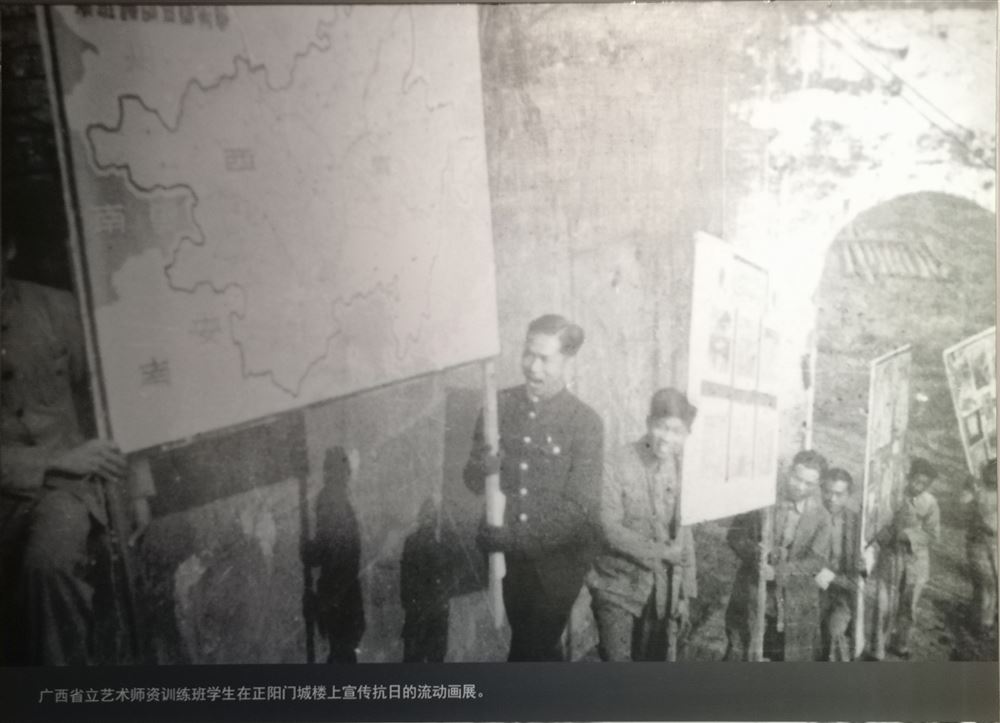

广西省立艺术师资训练班学生在正阳门城楼上宣传抗日的流动画展

除此以外,他们常到桂林师范、桂林美专、广西省艺术师资训练班及一些中学去教授木刻和漫画,普及漫画、木刻这门在战时强有力的艺术。

(四)艰苦的创作生活。国统区桂林的木刻运动并不是一帆风顺的,道路坎坷不平,充满了艰辛和奋斗。桂林成为文化城后,城市人口急速上升,由原来的几万人口很快便上升到30余万。蒋、宋、孔、陈四大家族对国统区人民实行残酷的经济掠夺,利用抗战大发国难财,肆无忌惮地扩大官僚资本,破坏民族工商业。为了搜括民脂民膏,他们滥发纸币,造成通货膨胀。因此,小小平静的桂林山城,便变得人口拥挤,住房紧张,物价滥涨,人们生活朝不保夕。同时,人们还得时常躲避日寇飞机的疯狂轰炸。可以想象木刻工作者的生活、创作的艰辛情景。请看他们的住宿条件及工作环境吧:“我与李桦、黄新波、温涛、刘建庵、陈仲刚、周令钊等同住在施家园的一间大约十四个平方的平房里,只有一个小窗。泥巴地面很潮湿,空气污浊。比房间稍大的小厅,安放了两张陈旧简陋的小木桌,几张矮竹凳,晚上点油灯,这就是我们学习和木刻创作的工作室。”在当时,木刻及其他美术工作者的创作是很困难的,正如戏剧家田汉所说:“好一点的画家要用画面和抗战配合,但也因为现实主义的困难,如上面所说的,同时也因为找材料的困难,加以生活的压迫,不得不走上商业化的路。”特别是到了1943年以后,木刻和漫画更是走了霉运。“美术家的眼泪要向哪里流的事且不说,光说客观物质条件的限制吧,木刻家本来就穷,即使弄到点钱吧,想买刀子也买不到,想买木板也买不到,想买纸也买不到。刻了出来没有市场,更不在话下。漫画首先就碰到了很难制版的困难。如今印费贵,纸张贵,篇幅少,很少人愿意登这种玩意儿了。至于像抗战初期各大都市的大壁画,则已成了美术史上的研考资料了”。

另一方面,木刻是由鲁迅先生一手培植起来,并常有苏联木刻介绍到中国来,木刻成了中国人民的民族解放斗争的新兴艺术。当时,几乎每种刊物,非有木刻不显进步。因而,国民党政府怀疑搞木刻的都是共产党,将其视为洪水猛兽而加以压制。所以,桂林的木刻工作者除了上述困难外,还得在国民党的白色恐怖下从事这一事业。在桂林,就有过由于太显进步而被国民党查封的木刻漫画刊物,如《工作与学习·漫画与木刻》。《木艺》也因为皖南事变而被迫停刊。不管形势多么危急,不管环境何等险恶,他们为了揭露国民党的阴谋,为了争取抗战的胜利,始终团结一致,同舟共济,坚持木刻创作,将木刻运动开展得热火朝天。

总之,桂林抗战木刻运动时间长、内容多、影响大,成为国统区人民革命运动的一个重要组成部分。

三、桂林木刻运动在抗战中的地位和作用

在中国共产党的领导下,轰轰烈烈的桂林抗战木刻运动,以“全国木协”、“全国漫协”、“文协”桂林分会等组织为活动中心,开展了大量的宣传教育活动,在提高人民文化水平,建立本身未来发展的基础,发动广大人民群众进行抗日救国斗争,讽刺揭露国民党反动派的腐朽黑暗,表现劳苦大众的艰苦生活和战斗精神等各个方面,都发挥了极大的作用,在抗战文艺中占有相当重要的地位,同时,也在中国木刻史上谱写了光辉灿烂的一页。

桂林抗战木刻运动是时代的产物,是随着抗日战争的爆发而产生的,它与民族解放革命战争的进程相一致,与中华民族的进步相统一,是民族革命运动的重要组成部分。在抗战前,木刻艺术曾被一些人讥之为“雕虫小技”,而“壮士不为”。随着全国人民抗战怒火的熊熊燃起,木刻艺术在实践中得以解脱了过去那讥笑、诬蔑、误会等种种束缚,而在这神圣的抗战过程中建立起它的社会基础。正如刘建庵所说的:“假如没有对日的抗战,木刻运动也不会得到像现在这样的开展。从另一方面说木刻要不是大众的革命武器,也早就被抗战扬弃。木刻运动是连在民族革命运动上的一部分。”可见它与抗战是相辅相成的。

木刻艺术在宣传抗战中具有重要的现实意义。首先,是形势的需要。战时需要宣传,特别是二期抗战时,政治重于军事,宣传更显得重要。文化,特别是木刻漫画是一种重要的宣传手段,借助于妇孺皆懂,雅俗共赏的图画,获得较大的宣传效果。其次,在表现方面,木刻有强有力的黑白对照,可以表现出强烈的爱与憎,揭露与歌颂,有光和热、血和汗的渲染,表现出顽强的战斗精神。再次,在制作方面,木刻是极简单便利的。在物质条件缺乏的战争环境里,制版和印刷都很困难。而木刻操作简便,使用方便,随时能刻,随时能印,并能大量出品,可以代替机械制版,因而使战时一般的书籍、刊物都能普遍地运用木刻做插图。因此,木刻艺术在抗战中起了重要的作用。这也是木刻运动能够在桂林开展的重要原因之一。

桂林抗战木刻运动在抗战中的作用表现在如下三个方面:

其一,极大的发挥了木刻艺术在抗战中的宣传教育作用。木刻艺术有黑白分明的强烈的表现力和制作简便、使用方便的特点,因而它的宣传效果极为理想,再加上在党的领导下,有计划、有组织地开展这一运动,更是使它如虎添翼,宣传效果不言而喻。这一点,从当时举办木刻展览会,创办各种木刻漫画书籍刊物和宣传小册子,定期进行木刻讲座,及办训练班、街头画展、壁画及标语等各项活动中都可看出。第一,歌颂了人民的抗日精神,动员和组织广大群众参加抗日救国斗争。如廖冰兄、黄新波合作的《日本军阀的悲哀》、《抗战必胜连环画》;李桦的《生死同心》、《加紧生产》;刘建庵的《待救者》;廖冰兄、陈仲刚合作的《募寒衣》、《众志成城》;刘元、陈仲刚合作的《你们缝一针,战士暖一分》;黄新波的《沉默的战斗》、《广西的同胞,你一起来,鬼子就倒下去》;余所亚的《抗战必胜、建国必成》等在当时都是很有号召力的作品。第二,深刻地揭露了国民党政府的腐败黑暗。如1941年初,黄新波为抗议皖南事变而作的《还击》、《他并没有死去》;余所亚针对时弊的《前方马瘦、后方猪肥》、《米珠薪桂》及以讽刺蒋介石为内容的《墓碑》等作品在当时影响颇大。第三,深刻地表现了劳苦大众颠沛流离、艰难困苦的战时生活。如杨纳维的《紧急撤退》、李桦的《疏散》、蔡迪支的《桂林紧急疏散时的北站》、余所亚的《难民》等等都是很有代表性的作品。

其二,桂林抗战木刻运动,推进了木刻艺术本身的发展。木刻艺术由鲁迅介绍到中国单独活动的时间不长,到抗战初期也只有10年的历史,因此,此时的木刻艺术无论在组织、内容、表现形式、质和量、技巧、力量等各个方面都是较幼稚和单薄的。而全面抗战爆发后,木刻艺术与前期不一样了,它在抗战的浪潮中锻炼成长起来了。在组织上,抗战以前,虽然全国有不少组织,如铁马版画会(上海)、深刻木刻研究会(香港)等,但都是地方性的,各个组织缺乏联系。而抗战开始后,随即出现全国性的木刻组织——中华全国木刻界抗敌协会(武汉、桂林1939年~1942年),木刻界开始了空前的大团结。在内容上,抗战以前,一部分木刻没有一定的目标和方向,而抗战开始后,木刻与漫画开始合流,内容统一了,这就是描写与抗战有关的事物。在形式上,抗战以前,不是千篇一律的“拳头主义”、“空喊主义”,就是过分强调形式的“构图主义”、“机械主义”;抗战开始后,随着内容的发展,形式也有了新的转变,这就是:“趋向于现实主义的作风,趋向于旧形式的利用,以及民族作风(即中国气派)的建立。”在木刻的质量和技巧上,抗战以前,木刻的质量和技巧是相当幼稚的,它像刚学说话的孩子一样,总脱不了模仿,但是抗战开始后,由于作者的体验和磨炼,质量是提高了,技巧也达到了成熟的境界。正如叶圣陶在《抗战八年木刻选集》序中说的:“请看这本选集里的作品,构图、阴影、线路、刀法,各有独到之处。一个总的印象:木刻艺术成了我国土生土长的东西。”最后,在木刻的数量和力量方面,这两个“量”都是无法统计的。抗战以前,这“量”是零星分散的,抗战开始后,数量是成千上万的,而力量则如汹涌澎湃的潮水一般,猛烈地冲击着中国的抗战现实。

其三,桂林抗战木刻运动,锻炼和培养了一大批革命干部和木刻艺术家,为中国木刻艺术的发展造就了一支生力军。在这一运动中,“全国木协”组织是将有计划地训练干部作为一项具体的任务提出来并实行的。他们号召各地木刻运动工作者积极开办训练班,克服重重困难,主动地有计划地去吸收干部、训练干部,使之达到抗战需要的水平。当时,许多爱好木刻艺术的青年都积极地参加到这一运动中来,在“漫木讲座班”及木刻训练班受到了训练,走上了木刻生涯的路。例如,木刻家孙平就是当年在刘建庵的指导帮助下学习木刻的。另一方面,由于客观的需要,也有不少新的木刻工作者产生。同时,原有的和新产生的木刻工作者一道,受到了严峻的考验和锻炼,使他们的组织才能、宣传手段和木刻技艺都有相当程度的提高,成为中国木刻运动的中坚力量。他们当中,许多人后来成为著名的木刻家或漫画家,并担任新中国文化艺术界的领导人。如:刘建庵、黄新波、赖少其、李桦、余所亚等等,他们的成长与桂林抗战木刻运动有着相当大的关系。所以说,桂林抗战木刻运动为中国木刻的发展培养了一批干部和艺术人才。

综上所述,桂林抗战木刻运动是中国人民抗日民族解放运动的一个重要组成部分,是中国木刻运动史上的一个重要里程碑,它将永远被载入史册。

(原载《新文化史料》1995年第5期)

上一篇:抗战文化在桂林

下一篇:桂林文化活动出现空前的活跃

联系电话: 0773-3609555

邮政编码: 541100

桂林·抗战文化 桂ICP备06000626号 技术支持:万卷文旅&人人通