在桂林的日子——对二十年前一段生活的回忆和怀念

作 者:八路军桂林办事处纪念馆

出 处:漓水烽烟:纪念八路军桂林办事处建立五十周年·革命回忆录专辑

150我和新波同志花了很大气力,才挤上从韶关到桂林去的火车。上了车后,又遇到车厢内挤迫异常,人像沙丁鱼一样挤着,迫着,水泄不通,插脚为难。两人虽是一身臭汗,疲惫不堪,但心情都特别舒畅,总算离开,不用再看那些混帐王八的面孔了。

没有座位,我们就坐在自己行李上。列车在行进,窗外的山川树木迅速地朝后飞跑过去。望着窗外,我颇有一番感概说:“日子过得真快!”波仔又加一句:“情况变的更快!”

对!情况变得实在快!

……是一九三七年的事,那时日本帝国主义占领了除租界外的整个上海。我们这批人,在党周密细致的组织、安排下,分批撤退了。整个进步的文化队伍分三批:一批组成救亡工作队沿京沪线撤退,目的地是武汉;一批由海道乘英国船向华南撤退,目的地是广州;另一批则留在上海隐姓埋名继续坚持地下斗争。我是属于朝华南撤退的一批,和我们走同一路线的,还有郭老、夏衍同志,和在炮火声中诞生的《救亡日报》社同人。

我们到了广州,据说余汉谋对我们这批左翼文化人到广东来参加抗战,表示热烈欢迎,派人前来挽留。党的抗日统一战线政策得到全国人民的支持和爱戴以后,我们这批左翼文化人似乎也“吃香”了。余汉谋的“欢迎”不无原因的。当时广州形势,据早到的同志分析,还算不错,一来,地位重要,颇有一番作为;二来,余汉谋虽以投蒋倒陈起家,但广东军阀一向有反蒋传统,与蒋矛盾极深;三来,余表示开明,拥护抗日统一战线主张,表示有抗日决心,愿与我党合作。组织上认为可以留,征求大家意见,除有一小部分坚决要到武汉外,大都留了下来,《救亡日报》也在长寿路租定房子复刊了。

广州进步群众文化活动原有一定基础,有各种救亡剧团、救亡歌咏队、抗先队(东江纵队前身),加上这批来自上海的左翼文化人,如虎添翼、非常活跃,一时抗日救亡的文化宣传活动,热火朝天地铺开了。不久,第四战区长官司令部成立,继之政治部也成立,要拉尚仲农教授去当宣传组上校组长,并拉这批从上海来的左翼文化人去充实宣传组。尚征求组织意见,党在合作抗日的前提下,表示支持,于是,在组织的安排下,我们这批左翼文化人便有不少人穿上军装,佩起精神带短剑,做起“官”来了,

一九三八年八月间,尚仲农教授变成尚仲农上校还不到两个月,台儿庄一场大战后,广州就吃紧。当时第四战区政治部搞了个“保卫大广东”“保卫大广州”宣传周,宣传周刚一结束就大疏散。十月底某一个夜晚,长官部人马悄悄撤出死寂的大广州,从余汉谋以下达官贵人的狼狈相叫人可笑,抗战不坚决如何不狼狈呢?第二天清早敌人就进城了。

在广州大疏散前,我们又一次重温从上海撤退前的情况,同志们又要分手了。党同样以精密细致的计划来安排这次撤退,有一部分同志,包括《救亡日报》同志,沿西江水路撤往广西桂林大部分当地同志组成“抗宣队”深入农村,进行宣传、发动群众工作,必要时进行武装斗争;而我们这些有“官职”在身的,就随同长官部撤往粤北山区。组织上并指定石辟澜同志担任我们党组织的负责人,在撤退前党对我们说:广州撤退后,情况可能有大变,你们看形势坚持,但一定要保存实力。方式要灵活,工作要隐蔽党是有先见之明的,党的马列主义分析几有科学预见的。当武汉、广州相继沦陷后,日本帝国主义即利用蒋介石对抗日不坚决,对敌人有幻想,而改变军事进攻为政治上诱降,以挫折抗战!第四战区长官部在翁源住了几个月,满以为又得逃命,不意敌人却按兵不动,于是在惊魂稍定之后又得意洋洋地从翁源迁回韶关。余汉谋这个副长官,丢掉老巢后实力大减,也不再得意一时,蒋介石派来张发奎主持战区。

一九三九年国民党反动派正阴谋发动一场反共高潮,那时我们也成了眼中钉,在韶关除了“躲警报”及吃喝外,什么也不让干。“张长官”在“总理论纪念周”上公然攻击共产党,那些靠磨擦吃饭的“磨擦专家”,也找到我们头上,冷言冷语地讽刺、污辱,行动又有人监视。那些从广州撤出,千辛万苦才走到韶关来的“抗宣队”,遭遇就更惨了,衣物不配给,伙食也是吃一天发一天,常常开不出。在广时,“抗宣队”的同志和我们都是在一起搞群众救亡工作的,他们都是优秀的青年文艺工作者,现在面黄肌瘦,衣服褴褛,满身是疥疮,满身满头是虱子,且要看那些官儿面色,受他们的气,我们又愤概又寒心。党小组开会研究,认为这样干下来已无意义,上级也批准我们撤退。但国民党反动派比我们走得更快,它以“改组”为名,把我们一部分被认为“嫌疑大”的人“遣散”了。这中间有我、石辟澜和新波。而组长尚仲农教授,认为大势已去,毫无作为,自动要求“遣散”。石辟澜同志先走一步,他负担了新的使命,办《新华南》月刊,我们一被“遣散”,正好住在他那儿。

下一步如何呢?我们正在焦虑,党的通知来了:“形势已变,如无条件在广东坚持,可到桂林来,工作已有安排!”石辟澜同志对我们说:“你们先走,我还要在这儿坚持到最后一分钟!”我们都知道他离不开,组织分配了他新的任务,除《新华南》外,还有那大批“抗宣队”的联系和领导任务。在我们决定离开前,不幸消息传来了,尚仲衣教授被“疏散”后,怀着愤激绝望心情要到香港去,会他的家眷,却在丰顺覆车身亡!

往事如烟飘逝,但经过一番追忆,心情就更沉重了…

将近黄昏的时候,我们到了桂林站。

桂林是当时广西的省会,又是全省文化、政治和军事中心。它的名扬全国却是由于“桂林山水甲天下”。在抗战期间它的地位重要,倒不仅因为它是省会,而是它的战略地位是当时西南大后方的大动脉,是枢纽,有铁路可通湖南、广东、贵州,进可攻,退可守。而防空报便,在桂林有不少天然岩洞,最有名的当然是七星岩、老君洞,那些天然岩洞万一有空袭可以躲一、二万人。

我们都是第一次来的,它的声望似乎与我们想象不相称,是个内地中等城市,只有两条较大街道,街道拥挤,房屋陈旧破烂,并没有省会气魄。但当时的人很多,满街是人,而且是来自各方面的人,有上海口音的,有湖南口音的,有广东口音的,也有北方口音的。这些人口迅速增加需要吃住,因此各种“服务”行业就如雨后春笋,旅店、饭店、故衣店和地摊随处可见。而在市郊外简陋的木屋也大量兴建,但房费租金都不低,很多人利用机会大发国难财!

《救亡日报》的同人,千辛万苦,长途跋涉,听说从撤离广州后走了一个多月才到桂林,经过一番努力,又复刊了。《救亡日报》的复刊,对于桂林后来形成文化中心具有重大意义,有了这个进步的文化据点,从各方面流落下来的文化人也就不愿再走,纷纷留下。当时知名的文化人士很多,有欧阳予倩、夏衍,后来田汉也来了。新书店、出版社也渐渐地多了,有生活书店、开明书店、文化供应社、《新华日报》办事处,大大小小书店出版社不下一、二十个,贩卖新书还兼出版。在进步书刊中,以从重庆来的《新华日报》、《群众》和当地出版的《救亡日报》最受读者注意和欢迎。

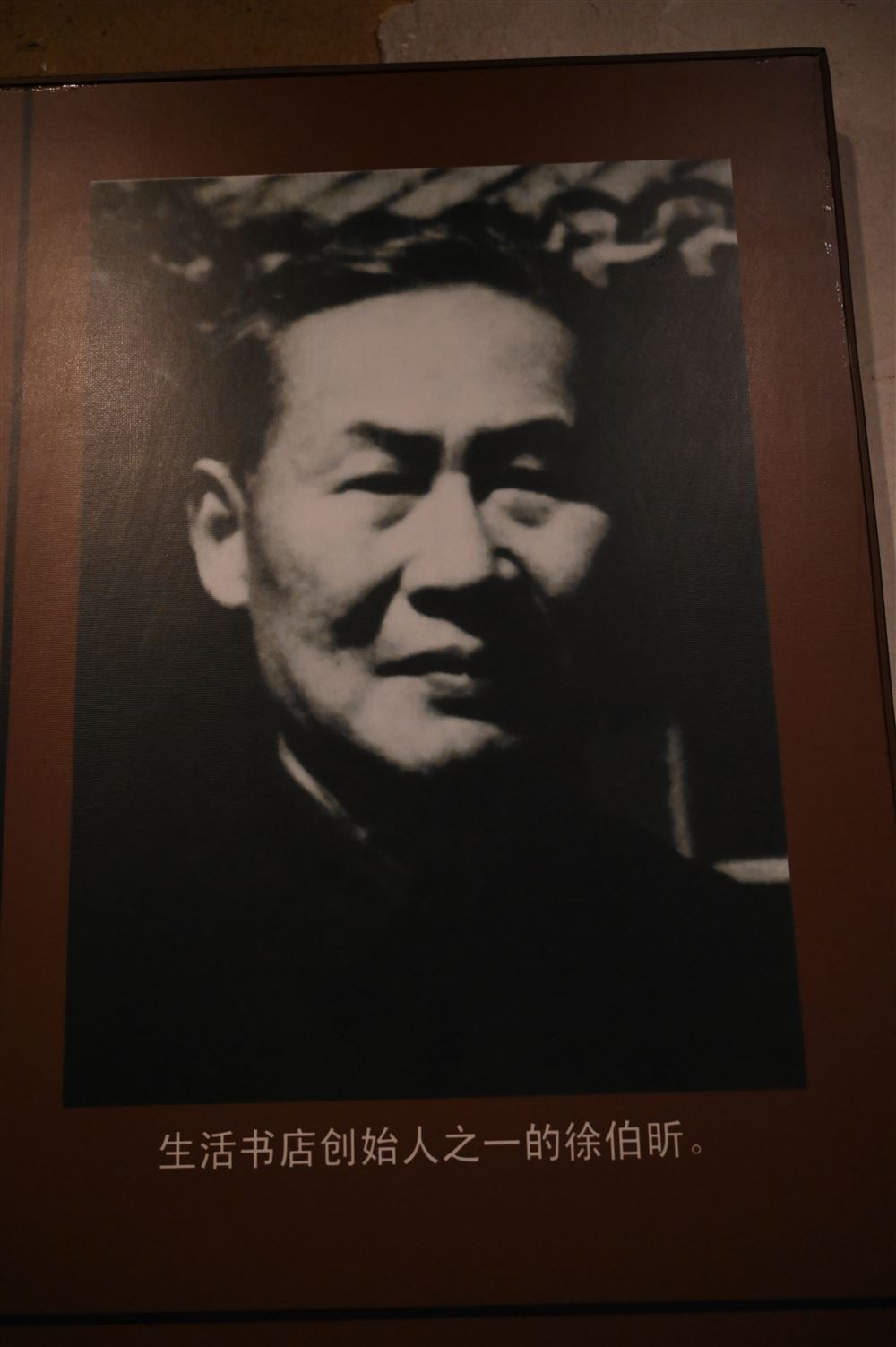

生活书店创始人之一的徐伯昕

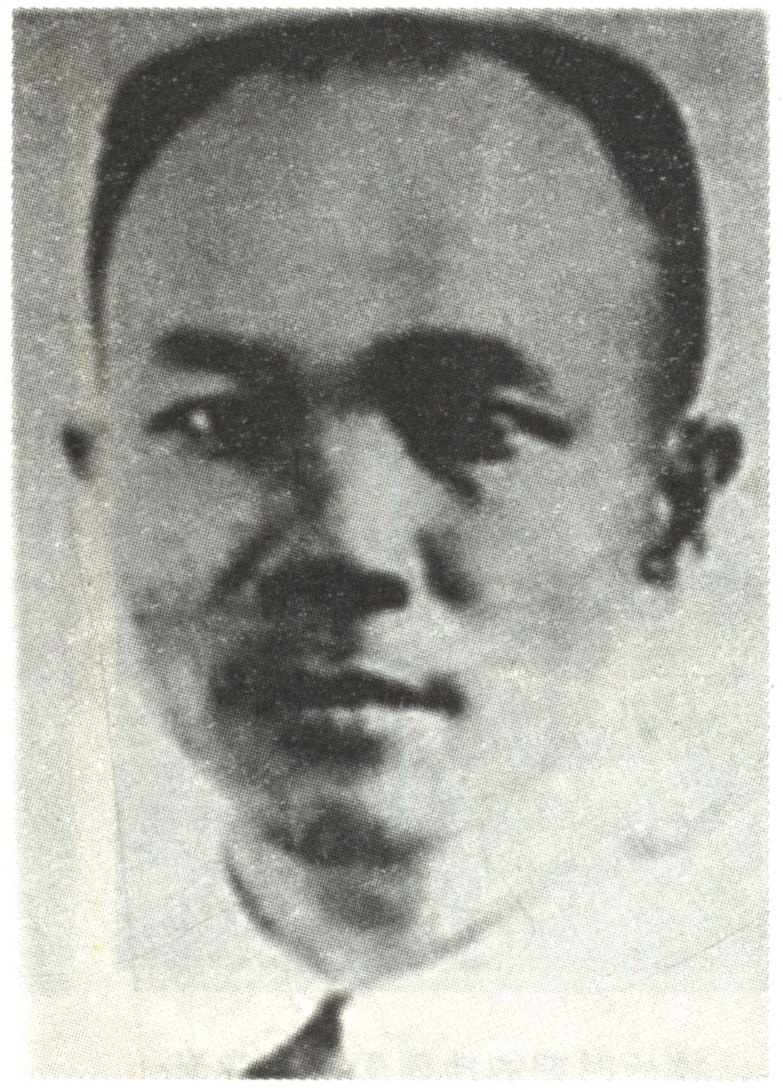

著名爱国人士——生活书店总经理邹韬奋

《救亡日报》在太平路租了一幢楼为社址,它是编辑部、发行部兼宿舍。印刷厂却设在郊外白面山,在一片松林内,用木板稻草搭成临时房子。

报社主要记者高汾

报社主要记者高灏

报社主要记者、编辑谢加因

报社主要记者、编辑孙师毅

报社战地记者于逢

我们一下车,就雇挑夫把行李直挑到《救亡日报》,夏衍同志不在桂林,刚到重庆请示工作。分别多时的老战友又会面了,一时拉手,拥抱、问好,情况很热烈。从《救亡日报》来说,虽然碰到许多困难,在撤退途中损失颇大,但队伍却越来越壮大,又有许多新同志参加工作。我们打电话给周钢鸣同志,告诉他说:我们已安全地抵达桂林。他兴奋地说:“我就出来接你,你们暂时在报社住住。”

提起这位老战友,使我联想到我们间的战斗友谊!

那是在一九三四年上海“左联”时代,我们曾在一起工作过。

我们第一次见面很有趣,当时他在“左联”工作,我也在“左联”工作。由于地下环境,他在一家晚报副刊《文化街头》写的文章我读过。但我们工作没有联系,活动圈不同。有一天,组织上决定我去接一个“新关系”,并约定和那位“交关系”的同志见面地点和暗号。那个“交关系”给我的是谁,我预先并不知道。这是常有的事,也不便多问。在约定时间内,我到了北四川路商务印书馆门市部,那时已入初冬,我穿了件灰色羊毛外套,手掌一份当天老《申报》。推进门去,围在书台上看书的人并不多,其中有个个子不高,略为有点发胖的年青人,他穿了身深灰色夹袍,颈上围着羊毛围巾,手上拿了份《新生》周刊,这就符合我们事先约定的暗号,他就是我要找的那个“交关系”的人。我挨上前去,亮出《申报》,他回头望了望我,也把《新生》亮亮,我对他点点头,他对我笑笑,这算接上“关系”了。一分钟后,他离开“商务印书馆”,我也跟着出去,我们两人便一起向闸北车站走去。在路上,他把“关系”略为向我介绍一下,我知道在沙湾乡下有个农民文艺小组,负责人叫周白月,经过党的培养教育后,已有一定的写作能力,共有五个人。他把这个关系交给我后,就调到别的岗位去工作。我们乘火车到江湾去交接那农民文组小组的关系,到了晚上十时左右才回上海,那是个风雨夜,天黑、路滑、雨大,我们离开那村庄,直奔五里外的小车站,已误了点,小车站内只有我们两人,在等车时无事就随便交谈起来,互通姓名,才知道原来早已神交了。

以后我们很少有机会见面。地下环境,工作没关系,不便多来往,他住在什么地方,我住在什么地方,也都互相保密。不过,每月在向报社领取稿费时却常有机会碰头。那时我们都是搞专职革命活动,没有社会职业,只依靠在报纸副刊上写文章解决生活。我的情况这样,他也一样,不过后来我知道他除在工厂办义务工人夜校,搞工人的歌咏运动,还在一家晚报上编周刊。当时徐步同志在办书店,出版综合杂志,我们常到他那儿,有时他住的地方被破坏,成为“无家可归”了,也在徐步那儿过夜,碰头。在撤离上海时,生活书店约我们写战时文艺丛书,我写了一本关于战时文艺工作的小册子,老周则写了一本报告文学的小册子,篇幅较大,我们走后,他还在“闭门”写作。当我们在广州住定之后,他也来了,并且在《救亡日报》当采访主任,当时大家都说他是“富翁”,因为他写了那本小册子拿了一百多元稿酬,要他请客,他就请我们大吃一通。“保卫大广东”前,他请假返广西罗城省亲。他刚一离开,广州就大疏散了,《救亡日报》在桂林复刊时,他就到了桂林。但形势变了,当时桂系军阀与蒋介石有矛盾,怕蒋介石在失去半壁江山后,把势力伸入广西;又怕日本帝国主义打来,桂系军保不住自己的江山;更想笼络人民,争取民心,捞取政治资本,因此标榜抗日救亡,招揽流亡的左翼文人共同救亡。《救亡日报》之所以能在桂林出版,《新华日报》办事处和八路军桂林办事处之所以能在桂林设立,看来都和这个有关。而在桂系军阀内部,也还有一部分国民党民主派,他们虽无实权,却有相当社会影响,桂系军阀保留这部分开明人士是为了便于和蒋介石讨价还价,施加压力,也为了标榜“民主”,欺骗广西人民。这些开明人士大都集中在“广西建设研究会”。武汉、广州沦陷后,广西办“师专”的杨东莼来办“建设干校”。杨是历史学者,又是著名左派人物,在党的支持下出任干校教育长,党并派了不少干部去帮助杨把干校办好。这样就有不少党的干部,原是“师专”学生,从上海“流亡”来的,从广东来的,武汉撤下的,也有部分是从陕北抗大来的,被派到干校去工作了。周钢鸣同志就是在这种情况下,到干校参加筹备工作的。我们这几个后来的,也就是在组织的安排下,被派到干校工作。

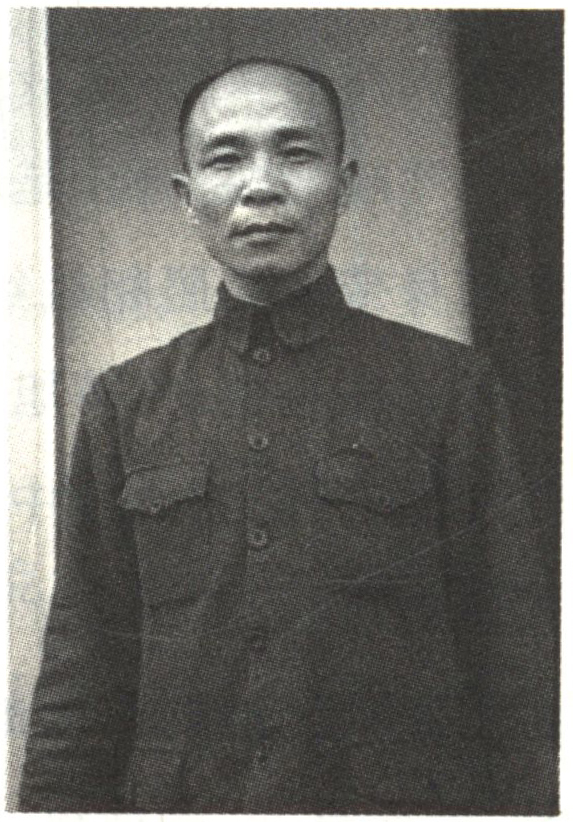

任广西地方建设干部学校教育长的中共秘密党员、教育家杨东莼在办公室

……

第二天,钢鸣、蔡冷枫、叶方,还有另一个同志,从干校出来了。吓,可有点“抗大”气味!一身黄色军服,腰缠粗皮带,打着绑腿,足穿草鞋。分手多时的老战友又会合自然不免又是一番拥抱问好。钢鸣又成“富翁”了,因为他是在职人员,而我们却是“失业者”,自然又由他请客,我们在一家四川馆子痛痛快快的吃了一餐。钢鸣又代表杨来欢迎我们,并说:“一切手续都办好了,就请你们搬进去吧!”我们都叫“指导员”,波仔去教美术,我留在“校本部”。我们搬进干校,就去看杨,他是个对人亲切、有风趣的学者,湖南人,吃饭离不开辣椒和腊肉。由他爱人做了湖南名菜,请我大吃一通。杨说:“广西情况复杂,李、白、黄投机善变,他们投抗战之机,我们欢迎。但要注意干校和抗大不同,环境特殊,要加倍小心。”

这时干校虽已开学,但设备非常简陋,几个大队都分开在几个地方,课堂都是临时用木头、稻草、竹篱在匆促中建成。一切军事化,学生穿军服,用军事管理,生活相当艰苦朴素。但学生的革命热情很高,他们大都是革命青年知识分子,也有不少是地方党组织派来的。他们把干校称为广西抗大,也尽可能把作风做得象“抗大”一样。

桂系军阀黄旭初一面要投抗日之机,笼络进步人士,一面又不放心杨,因此,在干校也有意识的放进一些坏分子,为他当耳目,就近监视左派的活动。当时在干校内有党的秘密组织,干部也有,学生中也有,而且相当强。

时任广西省主席的黄旭初

干校在东城离城十里的乡下,从七星岩开了条公路直通,叫“建干路”。我们每星期六都进城,一进城必先到《救亡日报》。《救亡日报》已成为桂林进步文化界的活动中心,大家在那儿碰头,讨论研究问题。当时欧阳予倩在搞桂剧改革,搞得很有成绩,团结了一批人,还导演不少话剧,成为当时桂林文化界的核心人物之一。文艺界抗敌协会也搞起来了。还办了个文艺讲座,当时我们都去讲过课。林路一边在艺师班教课,一边在搞群众歌咏运动,不久进了干校。由于《救亡日报》设立出版部出版《十日文萃》和丛书,这一带动,桂林出版事业也蓬勃发展了。先是文化供应社,而后是生活书店、开明书店、科学书店,还有一些小出版社,文化中心因之慢慢形成了。

当时,我除了参加干校工作,参与文化界抗日救亡活动,还利用业余时间,为当时的在上海租界内坚持斗争的《文艺阵地》(茅盾主编)写短篇连载的报告文学《粤北散记》。在这批作品中,我反映了当时广东抗战形势,人民的斗争,以及粤系军阀在第一次反共高潮到来前反共反民主的丑恶面目。《文艺阵地》在上海出版,在大后方却也翻印出版,因此流传也较广。

从广东传来的消息很坏,石辟澜同志还在《新华南》阵地上坚持着,但处境恶劣,文章要受检查,不能畅所欲言。在撤离广州时,由我们组织下乡的“抗宣队”,因为它是党领导的青年革命队伍,而且是坚决抗日的,成了国民党反动派的眼中钉。他们利用种种理由,断绝给养,禁止活动,甚至于解散、改编,也有人被捕的。在韶关的“长官部”,有个演剧队由徐韬同志领导,也无法活动,队员情绪恶劣,纷纷要求离去,虽然有党组织在进行教育,要他们团结一致,积蓄力量,等待时机,偶有他们的人跑到桂林来找夏衍同志,和我们谈起时也都唏嘘叹息,认为干下去没意思。有更多的青年同志,从湖南、广东逃到桂林,找组织要求到华北解放区或新四军那儿去。也有些同志因为政治面目暴露不能再呆下去,由组织保送到新四军那儿去。他们都是经过桂林,由办事处利用不定期的由新四军总部与桂林后方办事处的联络车辆,送到前线。当时“办事处”是由李克农同志在负责,他不仅是“办事处”负责人,而且也代表党中央在领导党的活动。尽管环境困难,但党领导的这个新建立起来的白区抗战文化中心,还是干得有声有色、热火朝天!

……

一九四〇年出现了抗战期中国国党反动派的第二次反共高潮。顶点是国民党反动派制造卑鄙无耻的“皖南事变”。

桂林当时是乌云密布,恐怖气氛弥漫在每个人心头。

周恩来神情凝重地为“皖南事变”题词时的情景

桂系军阀与蒋介石反动派之间的矛盾,在双方让步妥协情况下,似乎有所和缓。桂系军阀头子李宗仁、白崇禧从蒋介石那儿分到部分权力、地盘,是中央红人了。而蒋介石则获得可以左右和控制广西政局的实际利益,重庆特务机关对广西的反动控制加强。当时在桂林谣言很多,说某某桂系要人变成“军统”头子,说黄旭初要封闭“八路军办事处”,要改组“文化供应社”、“建设研究会”,要抓人,赶走左倾之人;又说桂系与党保持联系的开明人士李任仁、陈劭先、陈此生已不得黄旭初的信任,许多都没和他们见面。从文化供应社那边传出的消息说:陈劲先很消极,他叫人家做事要慎重,情况在变。不久,果然发生军警武装人员搜查学校,逮捕教师和学生的事情。《新华日报》办事处也受到公开监视,不许读者进去,有时还公然抓人。我们都得到党的通知:不要再到《新华日报》办事处去。《救亡日报》的发行受到阻挠,特务公然殴打报贩。省党部又设立“图书出版审查委员会”,如有原稿未经审查者,均不得印刷发行。

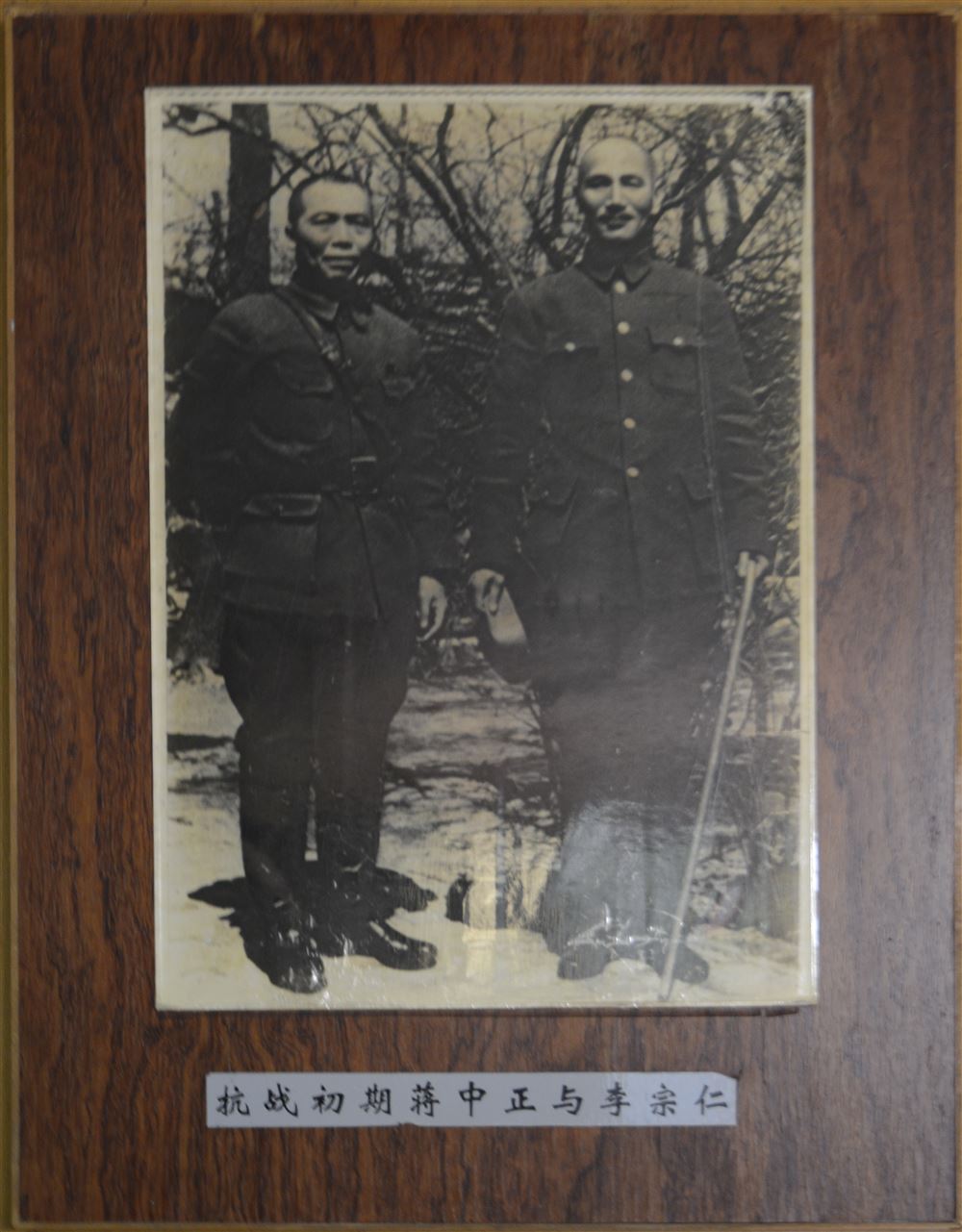

抗战初期蒋中正与李宗仁

抗战时期的李宗仁与白崇禧

至于那被称为“广西抗大”干校,情况也非常紧张,第一期学生毕业后分配出去工作,困难很大,有人拒绝接受,有人接受了则加以监视,使其无法工作,自然也有不少人是坚决地工作和斗争下去的!但反动派却不断追黄旭初写信,告干校的状,说它是共产党大本营,干校学生在下面进行“异党”活动。据说黄旭初因之对干校非常“不放心”过去他一直是挂名“校长”,一年半年难得到校一次,这时却频频“莅校训话”,而早已潜伏下来的反动派也大肆活动,配合进攻。他们攻击杨东莼使用共产党,在学校散布谣言,说干校要改组了,把“异党”分子都赶出去。在中间、落后学生中制造风潮!“皖南事变”后,杨东莼就“奉命请病假”,不到校办公,由别人代理。

抗战时期的广西省主席黄旭初

在这种情况下,党为了保存革命实力,以便更有力的打击反动派,曾决定把有些突出的机构、人员撤退。干校地下支委讨论了这件事,当时在北面山松林内召开了会议,参加的有周钢鸣、张海鳌和我,我们讨论了上级党的指示,并具体进行布置,决定把留在干校的同志分批撤退,也布置了二线三线人马,能留下坚持的就留下,但有一条,据我们所获得的情况,干校将改组,并改名为中央干训团广西分团。所谓“中央干训团”,实际就是特务养成所,把当初创办干校的性质全变了,如改组后国民党反动派强迫“参加国民党”,就坚决拒绝并离开。

在杨东莼正式“辞职”后,我们就相继撤退。当时,八路军桂林办事处被迫撤退了,《救亡日报》被迫停刊了,逸仙中学被特务搜查且抓了人,其中有一名教师“被迫上吊”,血腥味很浓。夏衍同志、周钢鸣同志,还有不少知名人士和《救亡日报》一部分同志,决定秘密撤退到香港去,他们走得秘密,走得匆忙。当大批同志撤离桂林前,党对我说:“桂林工作不能没有人做,有许多同志不能没人负责联系,你得设法留下,继续坚持。但要注意方式方法,尽可能的隐蔽下来。保存革命实力就是胜利,能干多少就干多少!”当时上级党和我联系的同志已离开了,我问:“今后我找谁?”党告诉我:“会有人来找你的,而且不会很久,你耐心等待。”

同志们要走的都俏然地走了,要留的人,肩担的责任都很重。但无犹豫,无担忧,是共产党员就不怕烈火来考验!

我在七星岩前一幢新建的木屋的楼上住下。当时没有工作,却在一种意外激动心境下,构思长篇小说《雨季》。

有家新成立不久的出版社一文献出版社,老板和孟超是熟人,他想办一个文艺杂志,为他的出版社“打打招牌”。孟超来找我:“请你办个文艺月刊,出版许可证我有办法弄!”当时孟超似乎在桂系军队内的“国防艺术社”挂了个“中校”什么的,在广西省党部颇有几个熟人。经他这提议,我便决定和那个出版社合作了。对方是商人,办杂志为革命斗争服务,也有我们的动机,因此不久便办了《文艺生活》月刊。

这时,我承担着联系和领导文化系统地下党员的工作,事情相当忙,而从广东又不断有同志逃了来,他们可说是千山万水,绕了很大的圈子才到桂林的,找不到办事处,找不到组织,就来找我,要走,到解放区去;走不了,就得替他们解决生活,安排工作,设法隐蔽下来。这工作对我是相当沉重的,而来找我联系的上级党却迟迟没人来,我真着急!

有一天,在我住木屋楼上,来了不速之客。他是个黑黑、瘦瘦的中年人,操四川口音,穿一件深灰呢大衣,戴顶礼帽,一上楼就说要找我。对他,我无一面之交。我问他有什么事,他微笑着交给我一封信,并说;“胡公向你问好!”当时我们都称周恩来做“胡公”,信是介绍信。我看完信,几乎兴奋到要把他抱起来,就是他,自称是“老李”,上级党派来的人!我们的工作和斗争,又有上级党组直接领导了!老李用平静柔和的声调对我说:“我刚刚从重庆经贵阳来的。”我问他:“还回去吗?”老李说:“过几天又要回去,但不久会再来的。”我们两个谈了许久,谈了许多问题,最后,他问了我一些关于“李任公”的事。李任公就是李济深,当时作为桂林行营主任留在桂林。我早知道,他和党有联系,对蒋介石反动派的不抗日、反共不满。当时我想,老李来,也许还负有和李任公联系的任务。

我住的地方,是从观音山、建干路、七星岩进城必经之处,也是有警报时从城里疏散到七星岩必经之地。因此,常有人(各种人都有)来坐坐谈谈,叫做“近水楼台”。从阔谈中,我知道叶挺同志已被国民党反动派解到桂林。据说为了“优待”他,让他在观音山和他家人团聚,因此观音山时又成禁区,特务严密监视,不许他出门、接触人,也不许人去看他,而且不时把他押上车送到特务机关去审问。叶挺同志当时表现十分坚决,他什么都不愿谈,只是愤怒地痛斥国民党反动派不抗日却在破坏民族团结、反共。他多次和去“拜会”他的特务头二号人物辩论:“新四军在前线抗日,有哪点对不起人民、国家和民族的?为什么你们和日本帝国主义勾结消灭它?”他尖锐的辞锋把国民党反动派问得哑无言,满面通红。最后,听说叶挺同志又被押上飞机解到重庆去了。叶挺同志坚决对敌不屈的斗争,使我们都非常感动,在精神上受到极大鼓舞。叶挺同志是完全失掉自由的人,还英勇地在战斗着,而我们还自由,还有很好的工作条件,为什么不该多为党做事呢?

国民党反动派企图在这个有党坚强领导的文化中心消灭进步抗战文化活动,它以为把几颗“钉子”拔走了,党的文化活动就会瘫痪。可是,反动派的打算错了,反动派往往过高地估计了自己力量,而低估革命力量,因此一再地碰壁失败,正如毛主席所说的,捣乱,失败,再捣乱,再失败,最后走上灭亡!当时桂林的进步文化活动并没有停止,而且活动面更广。一个文化中心的形成不容易,而要摧毁这个中心也不容易、出版事业依然蓬勃发展。虽然“省党部”图书审查委员会的审查极严,依然有不少杂志图书出版,文化供应社当时出版了不少较好的书,还办了文化杂志。而在国民党中民主派,因不满蒋介石反动派的不抗日专搞内战,加强活动,有不少人来了,其中就有十九路军的蔡延锴和追随孙中山先生多年的李章达,他们和李济深都有接触、联系,想搞一番事业。

我已找到一份职业,在一家中学教书。这对我在桂林隐蔽下来有利。我教书、编杂志,而在夜深人静,则用沉重、忿懑心情在写《雨季》。多么闷人的雷雨天啊!沉闷、沉闷,气压低得使人喘不过气。可是,在浓密的云层内隐藏有阳光。那光芒四射阳光暂时在雷雨弥漫中运转着,它会冲出,它会继续普照大地的。党的抗日统一战线政策,就是这个光辉四射的阳光,它会冲出,它会胜利,反动派的猖狂不过是暂时的,它会被打退的!

老李又来了,这时我已搬到穿山去住,他来找我,检查和布置工作,并告诉我:他暂时就住在桂林,国民党反动派的反共阴谋,在党的反击下,正在失败。以后,他又常常来,见面地方很多,但都在乡下,有时在小茶馆,有时在小饭店,有时在小河边,他“钓鱼”,我也坐下和他一起“钓鱼”。我知道他和“李任公”的接触很频繁,在一家故衣铺内已设立我们自己的地下电台,以便和党中央密切联系。

雨过但未天晴,那家中学对我这个“左派文人”一直就不大放心,这时它利用“聘约已满,不再续聘”为由,又把我“遣散”了。不到四年时间,我“光荣”地被“遣散”了一次。不过,我也很“感激”这家学校,在我需要隐蔽时,它及时提供了我这个机会。

我又恢复了在上海的“职业作家”身份,我可以“专心写作”了。老李告诉我:离开学校也好,形势需要我们为党做更多工作!

太平洋战争爆发,香港被日本帝国主义占领,我们这些坚持在桂林斗争岗位上的人,都很关心在香港同志们的行踪和安全。恶劣消息不断传来,说日本帝国主义在香港不断地杀人、抓人。我们很担忧同志们能否安全地离开那儿,是否会有损失。但回头一想:那儿有我们强大的党在工作,在东江还有我们的武装队伍,我们的同志一定能够脱离险境,一定能胜利地、安全地回来的!

谣传依然很多,说某某人已脱险,某人已回到某地,但都无法证实。有一天,老李通知我说:“夏公已到桂林,住在张云乔家,要你去看看他!”我到云乔家,热闹极了,都是从香港逃来的同志,有夏衍、蔡楚生…欧阳予倩已先在那儿,那时的心情是很难描绘的,我只觉得老忍不住泪水,为什么呢?一时也说不出。夏公风度依然神采奕奕,一见面就和过去一样,亲切而热情,半开玩笑半认真地抓住我的双臂用力拍着:“少校,你还活着!”我笑着说:“死不了!”一阵哄然笑声。他又问:“这些日子写了些什么?”我说:“写一个长篇叫《雨季》。”当我告诉他是用什么心情在写这作品时,他严肃地频频点着头,说:“我完全理解!完全理解!”接着,他又说:“形势很好,还得发挥干劲,坚持下去,斗争下去!”我问他钢鸣的下落,他说:“不同路出来,我想也快到了!”当我问到别的一些同志,他说:“林林早到菲律宾去。也有人到新加坡、马来亚和印度尼西亚的,他们都干得很好,现在情形就不知道。”

两天后,他飞重庆。临走前和国民党民主派交换了不少意见。

半个月后,钢鸣也回来了,消瘦、疲惫,但精神饱满,老战友又重逢了。可是,有许多人却没有回来。我们有一大批人同时离开上海,经过了几年时间能够在一起的渐渐少了,大家年纪都大了些,成熟些,都分散去了,这说明了革命力量的成长、壮大!革命志士们真好象是英雄树上结的木棉桃,成熟了就爆裂,经风一吹就散开飞到各方去,种子落了地,找到适合它生长的泥土,生了根,发了芽,最后又是行行、一列列新的英雄树!

新的形势,是大好形势,在受到反击而惨败后,国民党反动派不得不被迫地暂时地“悬崖勒马”,看看风头再说。这时桂林文化界又充满一片沸腾景象。

我在建干路一所木屋二楼住下,面对着雄伟的七星岩写完《雨季》最后一行,不断的“灵感”又触动了我,我给新的长篇写下题目——人的希望!